プレ・スクーリング初日に通教部生が、教室に7名、Zoomから3名◆明日・14日午後のスクーリングには、全国から通教部生73名(うちZoom12名)が参加予定★合評会後の“全体交流会”まで参加し、クラスの枠を超えた交流を!

《佐伯敏光・昼間部チューターを中心にした合評会風景(教室5名)》

《津木林洋・昼間部チューターを中心にした合評会風景(教室2名+Zoom3名)》

通信教育部の2025年度春期第2回スクーリングをあしたに控え、きょう(土)午後3時からプレ・スクーリングがもたれました。

コロナ禍の時世になって、スクーリングでは一部のクラスで20年6月からZoomを併用していますが、プレ・スクーリングでも21年6月から利用しています。

岡山(2名)、大阪(2名)、三重、新潟、神奈川それぞれからの通教部生7名を教室に迎え、Zoom参加の3名(長崎、福岡、北海道)を交えた合評会の仕切り役・助言役として、昼間部チューターの津木林さんと佐伯さんに出席してもらいました。

2部屋に分かれて、『樹林』8・9月合併号(通教部作品集)に載っていない小説4編ずつを津木林組は2時間30分、佐伯組は2時間15分かけて合評しました。和気あいあいの中にも厳しい意見もあり、密度濃く。

参加希望者には前もって、グループ別に4編ずつコピーを郵送してありました。

◆あした午前のプレ・スクに参加する通教部生は16名(うちZoom3名)で、小説組2グループに分かれ、チューター陣からは若林亨さん(通教部)と大西智子さん(昼間部)。【詩/エッセイグループは、希望者がごく少数だったので、開きません】

◆あした午後のスクーリングは、午後0時30分から文校教室で開始されます。最初の【全体スピーチ(PM0:35~1:15)】は、冨上芳秀さん・音谷健郎さんそれぞれの≪文校チューターを退任するにあたって≫です。冨上クラス出身の修了生も数名、駆けつけられるようです。

その後、専科・研究科担当講師の簡単な紹介をはさみ、1時30分から9会場に分かれて『樹林』8・9月合併号(通教部作品集)掲載作の合評会、5時からは教室で全体交流会。ビールとドリンクはすでに、空堀商店街の酒屋さんに運んでもらい氷で冷やしてあります。お寿司やつまみも事務局で準備します。

合評会で外に出たクラスも、また文校に戻ってきて、全国からの仲間とクラスを越えて交流してください。他クラスの同郷の人とも出会えます。ほぼ全員にマイクを持ってもらい、スクーリングの感想を述べたり自己PRをしていただきます。

◆スクーリングの出欠状況には、日々変動がありますが、今のところ通教部生73名(うちZoom12名)の参加が見込まれています。

通教部チューターは、12名全員(須藤cを代行している谷口・夜間部チューターも)出席されます。さらに、秋期から新しくチューター団に加わる三氏(西田恵理子・林美佐子・木元健二)も担当予定クラスに参加されます。

きょうのプレ・スクーリング参加組にくわえ、新たに遠方から文校にやって来る関西圏外の通教部生は、宮城、福島、栃木、千葉、東京③、静岡、愛知、富山、福井、徳島、岡山④、島根、福岡②、宮崎、沖縄からです。

◆文校入学を検討されている方は、あしたのスクーリングを見学(ZoomでもOK)できます。事前連絡なしでも、大丈夫です。

(小原)

【今日・9/13(土)】朝日新聞<朝刊>社会・総合面<31面>・・・第27回小野十三郎賞〈詩集部門〉に岡本啓さん、〈詩評論書部門〉に江畑實さん、高橋修宏さん

◆9月12日・大阪文学学校ブログ 参照

◆賞金は、詩集部門の岡本啓(おかもと・けい)さんに30万円、詩評論書部門は2人受賞のため、江畑實(えばた・みのる)さん、高橋修宏(たかはし・のぶひろ)さんに各15万円です。

10月5日(日)午後2時よりの大阪文学学校の秋期・入学開講式の中で行われる第27回小野賞授与式において、賞金は授与されます。

◆大阪文学学校発行の文芸誌『樹林』26年1月(冬期)号で、第27回小野十三郎賞の受賞者(三氏)の「受賞の言葉」や詩部門・詩評論書部門それぞれの選評(六氏)を掲載します。

【小野十三郎賞事務局】

【18人目の新入生】昨夜遅く、オンラインで「入学申込書」が届いていました。兵庫県の57歳男性で、夜・小説クラス(金)へ。文校OBの職場の同僚から勧められたとのこと。

兵庫県加古川市の男性も、昨日紹介した東京の男性と同じように、メールや電話などによる事前の問い合わせなしに、オンラインで「入学申込書」を送ってこられました。

「申込書」の中に、文校のことを知ったのは【友人からの紹介】とありましたので、今日の昼過ぎに電話をしてみました。その“友人”とは、24年3月まで、夜間部・小説クラスに1年半在籍していた兵庫県明石市の男性Kさんであることが分かりました。職場では、同じ部署にいるとのことでした。

「申込書」の“入学のきっかけや書きたいテーマなど”欄には、【昨年、長年連れ添った妻を病気で亡くしました。7年半の闘病生活を経て、1人になった今をあらためて見つめ直す為に小説として残したい。】と記されていました。

また“影響を受けた作家・作品”は、【山崎豊子『大地の子』】とのことです。

(小原)

通教生の皆さんへ●スクーリング全体講義(スピーチ)ライブ中継のご案内

9/14(日)通教部スクーリングの全体講義(スピーチ)ライブ中継を視聴するためのZoomのURLは、以下のとおりです。

PM0:35~1:10

文校チューターを退任するにあたって

冨上芳秀(復帰して1998年4月から通教部/詩・エッセイクラス担当)

音谷健郎(2005年10月から通教部/エ・ノンフィクションクラス担当)

Zoomミーティングに参加する(ミーティング ID: 875 6043 5342 )

https://us02web.zoom.us/j/87560435342

上記リンクをクリックしたあと、9/6発行の「文校ニュース」1面に掲載されていたパスコードを入力すると、視聴することができます。

開始10分前から入室可能です。入退室は自由です。

Zoomのビデオレイアウト(画面表示)は「スピーカービュー(アクティブスピーカー)」でご覧ください。

当日の注意事項として以下の2点、ご協力をおねがいします。

1)視聴中は常にマイクをオフ(ミュート)にしておいてください

2)ご自身のZoomでの表示名を、文校に登録されているお名前にしておいてください

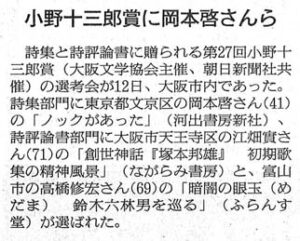

第27回小野十三郎賞(詩集部門、詩評論書部門)きまる。

さる7月10日をもって締め切った第27回小野十三郎賞[大阪文学協会主催/朝日新聞社共催/桃谷容子基金後援]には、全国各地から詩集144冊、詩評論書5冊の応募がありました。第21回から詩集部門と詩評論書部門に分けて選考していますが、各々に正賞(賞金各30万円)を設けています。

詩部門の予備選考委員は、近藤久也、高田文月、中塚鞠子、平居謙、細見和之、松本衆司の6氏で、2次にわたる選考会を行いました。また詩評論書の予備選考は、細見和之、松本衆司の2氏が務めました。

本日(9/12)午後2時から、大阪文学学校において、オンラインで最終選考会を実施しました。最終選考委員(詩集部門 細見和之、四元康祐、犬飼愛生/詩評論書部門 葉山郁生、添田馨、松本衆司)の6氏により、最終候補の詩集12冊、詩評論書2冊について、詩集部門、詩評論書部門ともに1時間半を超える討議の結果、以下のとおり決定しました。

≪詩部門の選考の模様――四元さん(ドイツ)と犬飼さん(愛知)はオンラインで≫

≪詩評論書部門の選考の模様――添田さん(埼玉)はオンラインで≫

《第27回小野十三郎賞 詩集部門(賞金30万円)》

●詩集『ノックがあった』(河出書房新社 刊)

岡本 啓(おかもと・けい) 東京都

《第27回小野十三郎賞 詩評論書部門(2作受賞のため賞金15万円ずつ)》

●詩評論書『創世神話「塚本邦雄」初期歌集の精神風景』(ながらみ書房 刊)

江畑 實(えばた・みのる) 大阪市

●詩評論書『暗闇の眼玉 鈴木六林男を巡る』(ふらんす堂 刊)

高橋 修宏(たかはし・のぶひろ) 富山市

〔授賞理由〕

●詩集部門●岡本啓『ノックがあった』

言葉の響きを注意深く拾いながら、そこに意味や含意を重ねることで、パンデミックや戦争や革命で揺さぶられるこの時代と自分の間に通路を切り開き、「ヒビだらけの日々を/響きでつかまえ愛する」詩集。日本語に特有な音(言)と訓(文)の分裂を束ね、歌と散文、私と公、叙情と叙事の統合を果たした、小野詩学「歌と逆に、歌」の最前線。

●詩評論書部門●江畑實『創世神話「塚本邦雄」初期歌集の精神風景』

真の近代精神を確立するためには、短歌的精神を日本人の中から追放しなければならない、という短歌否定論に近代短歌は向き合わねばならなかった。つまり、近代的知性と短歌的抒情とがいかなる融合を遂げるかという課題である。その課題に対峙し、その方法論を求め、まさに求道者的彷徨をする初期の塚本邦雄の精神と創作の現実をあらゆる資料をもとに克明に辿った一冊として評価できる。

●詩評論書部門●高橋修宏『暗闇の眼玉 鈴木六林男を巡る』

俳人・鈴木六林男の全体像を描いた。戦場俳句、社会性俳句にとどまらない審美性、幻想性、諧謔などを含め、現代詩と相わたる詩的イメージを媒介に俳人像を描いたことを評価した。

≪記者発表の模様――手前;主催者・最終選考委員 向こう側;3社の記者≫

選考会のあと、午後4時30分から大阪文学学校で受賞の記者発表を行いました。臨席したのは朝日新聞、共同通信、読売新聞。ほかの新聞社には、受賞決定のFAXを流しました。

詳しくは、小野賞を共催していただいている朝日新聞の明日(13日)の朝刊(社会面)をご覧ください。

なお第27回小野賞授与式は、きたる10月5日(日)午後2時より行われる大阪文学学校の秋期・入学開講式の中で行います。

◆小野賞を主催しているのは、大阪文学学校の運営母体である一般社団法人・大阪文学協会(代表理事;葉山郁生)。小野十三郎さんは、大阪文学学校創立の1954年から91年まで校長を務め、96年10月に93歳で亡くなるまで名誉校長でした。

【小野十三郎賞事務局】