通教部・春期第2回提出作品【最終締切日】のきょう、レターパック、速達、持参で計4名の作品提出がありました◆一昨日(10日)も昨日(11日)も、 2名ずつの提出。

きょう12日(土)が、通信教育部・春期第2回作品提出の最終締切日でした。

通教部生4名が作品を提出。京都市右京区からレターパック・プラス、滋賀県草津市からレターパック・ライト、香川県高松市から速達で届きました。また大阪府泉佐野市の女性は、文校ビル1階の郵便受けに投入してありました。

■10日(木)には、神戸市長田区、大阪府豊中市から届いています。

■11日(金)には、神奈川県川崎市、福岡県中央区から届いています。

・・・・・・・・・・・・

※今日までに到着した作品は、9月14日(日)春期第2回スクーリングの前段に持たれるプレ・スクーリングで、希望すれば合評を受けられます。

※明日以降に到着した作品は、10月11日(土)締切の秋期第1回提出作品として扱います。

※【手渡しのレターパック・プラスが一番早く着くのですが、午後1時以降の指定にしてください。南郵便局の配達人が、文校のまだ開いていない午前中に来ることの無いように。】

(小原)

☆新刊紹介★田中健一さん(文校昼間部生)第一詩集『言葉の記憶』<澪標/定価2,200円> ■田中さんと、W.M.ヴォーリズと、夏季合宿の訪問先・豊郷小学校旧校舎

■西宮市の田中健一さんは、大阪文学学校6年生で現在、昼間部/詩・エッセイ/近藤久也Cに在籍中です。このたび、中塚鞠子チューターの助言を受けながら、田中さんにとって第一詩集『言葉の記憶』(澪標)を上梓されました。

田中さんは、滋賀県の高校時代から詩作に取り組んでいました。大学を終え職に就き、数年経って仕事に没頭するようになってからは、書くことが縁遠くなっていました。65歳を過ぎ、会社での重責を辞して1年ほど経った頃(2020年4月)、文校昼間部の詩・エッセイ/中塚Cに入学し、再び詩作を始められています。

詩集『言葉の記憶』に収められている作品は40編にのぼり、いずれも中塚クラスの合評会にかけたものです。なかには、大学時代、会社員時代に書いていたものを手直ししたうえで、合評会に出したものも含まれています。

■田中さんが大学の建築学科を出て勤めていたところは、1920年(大正9年)創業のヴォーリズ建築事務所で、2007年4月より12年間、代表取締役所長の任にありました。現在は会長。

・・・・・・・・・・・・

★学生委員会主催の7/20~21“夏季合宿”の2日目には、滋賀県犬上郡の豊郷(とよさと)小学校旧校舎群も巡ります。

公立の豊郷小学校は、社会事業家で建築家のアメリカ人、ウィリアム・メレル・ヴォーリズの設計で1937年(昭和12年)に建てられました。当時は、「白亜の教室殿堂」「東洋一の小学校」などと賞賛されました。

また豊郷小学校旧校舎は、2009年と10年にTBS系列で放映された『けいおん!』の主人公らが通う高校のモデルになったとされています。

(小原)

公開講座/昼・小説(エッセイ)入門講座(第2回)のZoom配信のご案内

公開講座/昼・小説(エッセイ)入門講座のZoom配信を視聴するためのZoomのURLは、以下のとおりです。

※事前にZoom受講料をお支払いいただいた方のみ、視聴可能です。

7月12日(土)15:00~17:00

25年春期《公開講座》昼・小説(エッセイ)入門講座(第2回)

Zoomミーティングに参加する(ミーティング ID: 840 2443 6636 )

https://us02web.zoom.us/j/84024436636

上記リンクをクリックしたあと、メールでお知らせ済みのパスコードを入力すると、視聴することができます。

なお、講座資料のPDFファイルは、下記リンクからダウンロードできます。

テキスト「誰にでも分かる言葉を書く」25年版.pdf

閲覧パスワードは、Zoom視聴用のパスコードと同じです。

開始10分前から入室可能です。

Zoomのビデオレイアウト(画面表示)は「スピーカービュー(アクティブスピーカー)」でご覧ください。

当日の注意事項として以下の2点、ご協力をおねがいします。

1)講師から特に指示がない場合、視聴中はマイクをオフ(ミュート)にしておいてください。

2)視聴時の表示名は、文校に登録されているお名前、または視聴申込みの際のお名前にしておいてください。

今日(7/10)、佐々木鈴さん<前・文校事務局員>の三回忌―――わたしたちは、鈴さんのことをいつまでも忘れません。

多くの文校関係者から親しまれ慕われていた佐々木鈴(ささき・すず)さんが亡くなられたのは、ちょうど2年前(2023年)の7月10日正午ごろのことでした。その3日前(金)までは文校事務局に元気な姿をみせていたのに、京都府長岡京市の自宅マンションで脳出血により急逝されました。1965年(昭和40年)、東京生まれでした。

2020年2月から事務局メンバー3人のうちの一人でありながら当時、夜間部研究科・平野クラスで小説を書いていました。

16年10月に文校へ入学してから、『樹林』在特号に2度、『樹林』通教部作品集にも2度、小説が掲載され、さらには大阪文学学校賞を受賞していながら、どこかのクラスに属しつづけていました。

・・・・・・・・・・・・・

■一昨日(8日/火曜)・・・・・・文校修了生の海辺こゆびさんがやってきて、事務局の一角に飾ってある鈴さんの写真に、フラワーアレンジメントを手向けてくれました。鈴さんの祖父は和歌山市和田にある竈山神社[カマヤマ/神武東征にからんで『古事記』にも出てくる]で宮司をしていた時期があると聞いていましたが、海辺さんの本名はその竈山神社で名づけられたのだそうです。

■昨日(9日/水曜)・・・・・・今は広島の実家で母親と暮らしているという鈴さんの夫・佐々木信雄さんに電話してみました。定年まで日刊工業新聞の記者だった信雄さんは、文校のイベント(文学散歩、夏季合宿)や公開講座に鈴さんと連れ立ってよく参加されていました。

信雄さんによると、鈴さんのお骨は、東広島市志和町にある佐々木家の墓に収められているそうです。また、三回忌を前にして先日、千葉から4名のご遺族(鈴さんの母、弟、その子ども2人)の墓参りがあったそうです。

■同日、文校から、花屋さんを通じて供花をお届けする段取りをつけました。

・・・・・・・・・・・・・

◆◆佐々木鈴さん逝去に関連して書かれた主な【文校ブログ】は次のとおり。それぞれの見出しも添えました◆◆

①【2023年7月13日・文校ブログ】佐々木鈴さん(文校事務局員)が急逝されました。ご冥福をお祈りします。

②【23年9月20日・文校ブログ】《9月17日(日)/大阪文学学校》15:00~19:00 ご遺族5名・友人1名を迎えて“佐々木鈴さんを偲ぶ会”。68名参席。

③【24年7月10日・文校ブログ】今日(7/10)、佐々木鈴さん<前・文校事務局員>の一周忌―――在りし日の鈴さんを偲ぶ。

・・・・・・・・・・・

『樹林』23年12月号には、平野千景チューターと僕(小原)の佐々木鈴さんへの“追悼文”が載っています。平野さんのそのタイトルは「佐々木さんの作品世界を探る」であり、僕のものは「死んじゃって、『しょうもねぇな。』」でした。

以下、その僕の“追悼文”を抜粋の形で再掲し、在りし日の鈴さんを偲びたいと思います。

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

佐々木鈴さんは、コロナが始まる頃(2020年2月)に大阪文学学校事務局のスタッフに加わり、コロナが収まりつつある頃(23年7月10日)にこの世を去った。

・・・・〈略〉・・・・

鈴さんは、事務局の仕事だけに専念することはなかった。2016年10月に文校の昼間部に入って以来、一度も休学することなく、昼間部・通教部・夜間部を渡り歩いていた。書きつづけるために、どこかのクラスに居つづけるつもりだったようだし、最近では同人誌を出すこともある文校修了生たちのグループにも加わっていた。

・・・・〈略〉・・・・

鈴さんは、聞き上手、話し上手、どちらも兼ね備えていた。そのため、鈴さんの元気を分けてもらうために、励ましの声を聴くために、わざわざ電話をかけてくる在校生は多かった。また、一般からの学校や入学についての問い合わせには、「はい、大阪文学学校でございます」という第一声に始まり、こちらからの説明だけではなく相槌をうつことも多かったから長引くことが常だった。そんな対応が、入学者の増加に結びついていたのは間違いない。

・・・・〈略〉・・・・

事務局歴28年の真銅くん同様に、パソコンやネット、Zoomを自在に駆使できる鈴さんが事務局に存在していたから、文校はコロナ禍の難局を乗り越えることができたと言っても言い過ぎにはならない、と思っている。コロナの時代になって事務局の仕事量は格段に増えたが、Zoomのおかげで、遠方の人が昼・夜間部に入学する道を開くことができた。

・・・・〈略〉・・・・

57歳の鈴さんが、マンションの自宅で脳出血により急逝して2カ月余りが経ち、“9/17鈴さんを偲ぶ会”を教室において文校事務局と文校学生委員会の共催で開いた。京都(夫)、滋賀(長女)、千葉(母、弟)、和歌山(叔母)から5名のご遺族、千葉在住の高校時代からの友人をふくめて、68名の参席があった。

・・・・〈略〉・・・・

千葉県鎌ケ谷市から参じた四歳違いの弟はいきなり、「自分の中では、“しょうもねぇな”という姉でした」と切り出した。彼が高校の時、バイトをして買った原付バイクを姉に貸したらブッ壊されていたという。しかも一切謝罪なし。また姉は、貸した金で飲み、駅前の店からベロンベロンになってタクシーで帰ってきたこともあったという。一方で、姉にはイラストや

音楽などいろんな方面で才能があるのは分かっていたし、まじめにやればすごい人間になると思っていた、とも。そんな話の合い間に、“しょうもねぇな”が、三、四回繰り返された。「いま話を聞いて、みんなから慕われてる、人に対してすごく気を遣ってることが分かって、嬉しく誇らしく思う」と締めくくったのだが。

いまも僕の頭の中には、弟の発した“しょうもねぇな”という一言がいろいろな意味合いをおびてこびり付いている。

『死んじゃったらダメじゃないか、何もできないじゃないか。・・・・・・酒もたばこも』

『もっと自分を大切にしていたら、早く死ぬこともなかったろうに』

『思い立ったことは遠慮せずに何でもやってきたのだから、年嵩な僕らがまだ生き残ってることを怨まんといてな』

『話題にすることの多かった愛息と愛娘。彼らのこれからを見つめられないのは無念だろうけど、彼らも自身の幼い時のことを一番よく知っている人がいなくなったんだよ』

『心残りは、あれほどせがまれていたのに、釜ヶ崎に飲みに連れて行ってやれなかったこと。・・・・・・“偲ぶ会”のときの録音を聞き取りながら、やっとこの追悼文を書き上げたので、今から釜ヶ崎の行き付けの吞み屋に一人で行ってきますー。来れるもんなら、付いて来てや』

(小原)

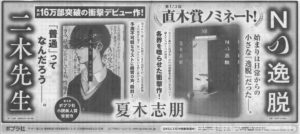

夏木志朋さん<大阪文学学校修了生>の中・短編集『Nの逸脱』<ポプラ社>が候補作としてノミネートされている第173回直木賞の選考会は7月16日(水)、東京・築地の「新喜楽」でおこなわれます。

【『オール讀物』7・8月号150頁――“第173回直木賞・全候補作家インタビュー”中、夏木志朋さんの頁】

▲夏木志朋(なつき・しほ)さんは1989年大阪府生まれで、2016年4月から17年3月まで1年間、大阪文学学校昼間部・森口透クラス(土)に在籍していました。そして19年12月、応募総数611作の中から第9回ポプラ社小説新人賞(賞金200万円)を受賞しました。その500枚の受賞作は、応募時の「Bとの邂逅」から『ニキ』に改題し、20年9月にポプラ社から刊行されました。その後、22年9月、文庫化に際して更に『二木先生』と改題し、デビュー作としては異例の累計16万部超えの大ヒットとなっています。

そして4年数カ月ぶりに新作として刊行された中・短編集『Nの逸脱』<ポプラ社/税込1,760円>が、直木賞候補作6冊の中に選ばれました。

【直木賞候補作〔6冊〕や夏木さんについては、次のブログで詳しく触れてあります。】

◎2025年6月12日・大阪文学学校ブログ

◎2025年5月13日・大阪文学学校ブログ

(小原)