通教生の皆さんへ●「文校ニュース」12月6日号のPDF公開

12/14通教部スクーリングの詳細や、25年秋期第1回提出作品総合評などが掲載された「文校ニュース」12月6日号のPDFファイルを公開します。

下記リンクをクリック(タップ)したあと、スクーリング案内チラシに記載していた樹林12月号(通教部作品集)用の閲覧パスワード(半角数字)を入力すると、ダウンロードできます。

紙の「文校ニュース」は12/7、全通教生に発送します。

【12/4産経新聞・夕刊】・・朝井まかてさんが、文校入学前から、デビュー・直木賞受賞を経て、今の小説執筆時の心境まで、大いに語る★12/14通教部スクーリングでの朝井さんの40分講義は、昼・夜間部生も500円で聴講可

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

朝井まかてさんは、『どら蔵』(講談社/2,250円+税)に続いて、『グロリアソサエテ』(KADOKAWA/2,100円+税)を12月12日に書店発売の予定です。文校事務局では、KADOKAWAから直接取り寄せることになっています。

12/14(日)通教部スクーリングでは、そのとき最新刊となる『グロリアソサエテ』について語っていただきます。12時35分から40分間。講義の前の12時からと講義の後の1時30分から、『どら蔵』と『グロリアソサエテ』の販売・サイン会をおこないます。

★『どら蔵』については、12/2文校ブログで取り上げた11/20「山陽新聞」の記事を参照してください。

◆スクーリング時の朝井さんの講義は、通教部生からはもちろんお金はいただきません。昼・夜間部生の参加も歓迎しますが、聴講料を500円いただきます。

●朝井さんは、春と秋の文校・入学開講式にはいつも駆けつけてくれていますが、通教部スクーリングは初登場です。ぜひ、楽しみに!

(小原)

『三田文學』25年夏・秋合併号“新同人雑誌評”欄で紹介された大阪文学学校の在校生・修了生の小説は全21編中11編。うち『樹林』の在特号から2編、通教号から2編★渡去悠さん(昼・津木林c)の小説は『文學界』転載に至らず

【『三田文學』夏・秋合併号で4頁にわたる“新同人雑誌評”欄を抜粋】

三田文学会発行・慶応義塾大学出版会発売の『三田文學』2025年夏・秋合併号(No.162)の“新同人雑誌評”欄で取り上げられた文校関係者の小説は、次のとおり。( )内は、同人雑誌名と通巻ナンバー。

◆大阪文学学校/在校生

◎渡去悠「Kiss My Ass」(「あることないこと」創刊号)――<現>昼・津木林C ※【同人誌「あることないこと」は、大西智子チューターや大西クラス出身者で出発】

◎高森よしか「それぞれの孤独」(「樹林」25年5月号/在校生作品特集号/Vol.712)――<当時><現>昼・伊藤C

◎かわわ真理「耳をすまして」(「樹林」25年5月号/在校生作品特集号/Vol.712)――<当時>夜・西村C<現>修了

◎水越楽「夜空に月」(「樹林」25年2・3月合併号/通教部作品集/Vol.710)――<当時>通・塚田C<現>通・飯田C/福岡県

◎佐伯厚子「スミ子のイス」(「樹林」25年2・3月合併号/通教部作品集/Vol.710)――<当時>通・飯田C<現>通・石村C

◆大阪文学学校/修了生

◎衿さやか「塔の上の風のこと」(「せる」第128号)

◎衿さやか「Passages」(「閑窓」Vol.7)

◎谷山結子「ある事例」(「せる」第128号)

◎住田真理子「不機嫌の系譜 父・木辺弘児」(「あるかいど」78号)――愛知県

◎田中一葉「みどり姉ちゃんの髪を切る」(「カム」Vol.22)

◎三上弥栄「シキミの理由」(「私たちの本当に怖いもの」)

・・・・・・・・・・・・・・

★『三田文學』“新同人雑誌評”の評者のお二人[加藤有佳織・佐々木義登]による『文學界』へ推薦3作の中に在校生・渡去悠さんの小説「Kiss My Ass」が入っていました。が、残念ながら、『文學界』25年12月号への転載には至りませんでした。

年に2度、全国各地にあまたある同人雑誌から、『三田文學』『文學界』両編集部によって上半期および下半期の同人雑誌優秀作が選ばれ、それは『文學界』6月号と12月号に転載されています。奨励金10万円付き。

実は、半年前の『文學界』25年6月号まで、5期連続で大阪文学学校関係者の小説が『文學界』に転載されていたのです。その長く続いていた喜ばしいことが今回、途絶えたことになります。

25年6月号に転載されたのは、『樹林』在校生作品特集号(24年11月号)の岡本千尋さんの小説でしたから、こんかい渡去悠さんの小説が選ばれていたら、2期連続して現役文校生の作品が『文學界』に載るという大快挙を達成するところでした。

(小原)

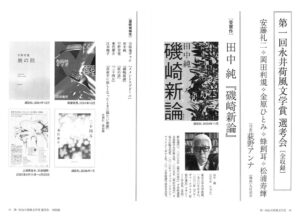

市街地ギャオさん<文校修了生>、第1回永井荷風文学賞を惜しくも逃す!その最終候補にあがっていたのは第40回太宰治賞受賞作『メメントラブドール』★ギャオさんは、『群像』12月号で中編「アニマル・フーガ」を発表

永井荷風文学賞は、三田文学会と千葉県市川市の共同主催[後援/慶応義塾]で昨年、創設されています。

五名の選考委員それぞれが推薦した作品が最終候補になります。小説、随筆、評論、戯曲、詩、翻訳などジャンルを超えた“異種格闘技”で、最優秀作品一点に賞が授与されます。

大阪文学学校修了生・市街地ギャオさんの『メメントラブドール』(筑摩書房)は、金原ひとみさんの強力な推薦で永井荷風文学賞の最終候補5作にノミネートされていました。

選考会の模様は、三田文学会発行の『三田文學』25年夏・秋合併号(162号)誌上で26ページにわたり詳しく紹介されています。それによれば、『メメントラブドール』は、選考委員五氏による挙手投票で2回生き残りましたが、3回目の決選で次点に泣きました。

以下に、『三田文學』25年夏・秋合併号から、選考委員・金原ひとみさん、司会・荻野アンナさん、選考委員・松浦寿輝さんのそれぞれが『メメントラブドール』を高く評価している発言箇所を抜粋します。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

●市街地ギャオさん<大阪市/1993年生まれ>は、2018年4月に大阪文学学校へ入学し、夜間部本科小説・小原政幸クラスに1年間だけ在籍していました。その後、23年4月に昼間部に再入学し、本科小説・大西智子クラスに1年間属しました。24年4月から1年間休学。在籍中に執筆した『メメントラブドール』が24年5月、第40回太宰治賞を受賞しています。なお、受賞はかないませんでしたが、『メメントラブドール』は第46回野間文芸新人賞候補作にノミネートされています。

太宰賞贈呈式や、ギャオさんが載った毎日新聞・朝日新聞を次に紹介します。

□24年7月3日・文校ブログ“お知らせ”欄(贈呈式)

□24年11月2日・文校ブログ(毎日新聞)

□24年12月12日・文校ブログ(朝日新聞)

●太宰賞受賞以降、いろいろな文芸誌で市街地ギャオさんの名前を拝見します。

□『文學界』25年10月号の<文學界図書室>・・・中西智佐乃『橘の家』の書評・「変わりゆく時代、変わらない痛み」

※【『橘(たちばな)の家』は第38回三島由紀夫賞受賞作。中西さんは文校修了生】

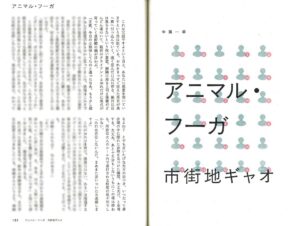

□『群像』25年12月号・・・中編小説「アニマル・フーガ」

※【2段組77ページに及ぶ力作。次は、『群像』12月号の出だしページ】

(小原)

通教部生・休学生などへ『樹林』12月号(通教部作品集)を発送!新聞社・出版社・図書館へも寄贈。昼・夜間部生は教室の机の上から持ち帰りを◆12/14通教部スクーリングを見学(Zoom可)希望の一般の方にも送ります。ご連絡を

【『樹林』12月号(通信教育部作品集)の目次――作品名と作者名がズラッと並ぶ】

194ページ立ての『樹林』12月号は、一昨日(月)昼に印刷所からが仕上がってきました。

そっこく、真銅・事務局員が台車で谷町郵便局に運び込み、北海道から鹿児島まで全国41都道府県にまたがる通教部の皆さん(116名)と通教部チューター12名に発送しました。同封したのは、秋の文学散歩を特集した「学生新聞・コスモス」346号と、12/21文学集会(学生委員会主催)の案内チラシ2種類です。

『樹林』12月号は、12月14日(日)通教部スクーリングの合評テキストになります。該当クラスの作品をしっかり読んで、合評会に臨んでください。感想をメモしておくことをお薦めします。

郵便到着が遅くなっていることを考慮して、『樹林』12月号のPDFファイルを11/27文校ブログで公開しています。こちらも活用してください。

また、休学生の皆さん(82名)にも郵送し、元チューターなど文校関係者や主だった新聞社、出版社、図書館へも寄贈しました。

定期購読の皆さん(38名)への『樹林』12月号の発送は、もうしばらくお待ちください。もうすぐ仕上げる予定の「文校ニュース」12月上旬号といっしょにお届けしたいと思いますので。

昼間部・夜間部生の皆さん(191名)は、クラスゼミで来校のおり、教室の机の上から『樹林』12月号を持ち帰ってください。Zoomで合評に参加している皆さんへは、後日郵送します。

●『樹林』12月号に自分の作品が載っていて講読を希望される方は、事務局まで何冊でも申し込んでください。1冊650円です。すぐお送りします。

////////////////////////////////

★12/14スクーリングの見学(Zoomでも可)を希望される一般の方へも、ご連絡いただければ、『樹林』12月号をお送りします。

(小原)