1月10日、第46回大阪文学学校賞の応募を締め切りました。詩、小説、エッセイ・評論・ノンフィクションの3部門あわせて34名から応募がありました。受賞作の表彰は、4/5(日)春期・入学開講式席上で行ないます。

◆部門別の応募者数は次のとおり。[ ]内は、過去3年間の応募者数。

◎詩・・10名22編[1年前・13名26編/2年前・13名21編/3年前・19名44編]

◎小説・・13名[1年前・6名/2年前・10名/3年前・9名]

◎エッセイ・評論・ノンフィクション・・11名[1年前・10名/2年前・13名/3年前・11名]

◆1/10締め切った34名の応募作品にくわえ、『樹林』本誌(年間2冊)と在特号(年間2冊)に載った在校生の諸作品も大阪文学学校賞の選考対象になります。

受賞は、各部門ごとに本賞<賞金5万円>・佳作<賞金3万円>・奨励賞<2万円>1編ずつ。

(小原)

★緊急アピール★【学生委員会・在特部より】応募作は続々とどいていますが、選考委員いなくして在特号はできません。小説一次、小説二次、詩、エッセイそれぞれの選考委員を1月17日(土)15時まで引きつづき募集中!

日頃は学生委員会並びに在特部の活動にご理解、ご協力賜り誠にありがとうございます。

さて、在特部におきましては現在2026年5月『樹林』在校生作品特集号を5月上旬に発行するべく、鋭意諸作業に入っています。来る1月17日(土)15時には作品応募が締め切られます。

在特号の発行のためには、作品を選ぶ選考委員が必要となりますが、本日(1/13)現在、まだ十分な人員に達していません。

在特号は学生の皆様の学費により制作しており、作品の応募はもちろんのこと、選考委員をつとめて頂くのも、学習の一環と考えています。

特にお願いしたいのは、小説一次選考委員です。小説一次に関してはご自宅に選考作品を郵送しますので、それをお読み頂き、同封してある採点用紙を返送頂きますと選考は終了です。選考はご自宅で完結するようになっています。なお、選考委員をつとめて頂きました皆様には後日、400字程度の所感をお願いします。

また、詩部門、エッセイ部門の選考委員も募集しています。こちらに関しては2月15日(日)に文校にて行う選考会に出席をお願いします。

なお、3/1(日)に一堂に会して文校で選考を行う小説二次の選考委員もまだ募集中です。

以上、何卒ご協力賜りますようお願いします。

【『樹林』2026年5月・在校生作品特集(在特)号

選考委員応募フォーム QRコード】

大阪文学学校学生委員会

在特部キャップ・福井良馬<夜・谷口c>

・・・・・・・・・・・・・・・・・

『樹林』26年11月(在校生作品特集)号については、25年12月8日・文校ブログ参照。

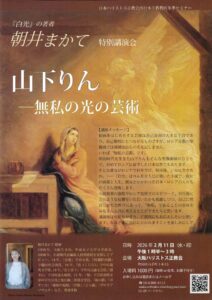

【2月11日(水・祝)/大阪ハリストス正教会】朝井まかてさん<文校出身の直木賞作家>の特別講演会「山下りん―無私の光の芸術」

◆朝井まかてさんは、2006年4月から大阪文学学校・夜間部に1年間在籍、その後1年間休学。在籍中、『樹林』在校生作品特集号(06年12月号)に掲載された「われら、勝手につき」やその続きものとしてクラスの合評会に提出した作品を大幅に書き直した『実さえ花さえ』で08年、第3回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞(講談社時代小説文庫)。江戸の種苗屋の物語。

そのデビュー以降の受賞歴と活躍は、上のチラシにあるとおりです。

◆朝井まかてさんには2020年4月、以前からの金時鐘さんと並んで“大阪文学学校特別アドバイザー”に就任していただきました。それ以降ほぼ毎回、春・秋の大阪文学学校・入学開講式に臨席し、新入生へ20分間の激励講義をしていただいています。

●日本人初のイコン画家・山下りんの波乱万丈な生涯を描いた、朝井さんの『白光(びゃっこう)』(文春文庫)については・・・・・・

〇21年9月18日・文校ブログ――朝日新聞・読書欄

〇21年9月25日・文校ブログ――朝日新聞・文化面

(小原)

『樹林』在特(26年5月)号の作品応募の締切は、1月17日(土)午後3時厳守★選考委員も各クラスから募集中!◆在特号に掲載経験者は数多く、直木賞など各種文学賞を受賞!

◆『樹林』在校生作品特集号は、学生委員会が中心になって、在校生から小説・詩・エッセイ作品を募集すると同時に、在校生からなる選考委員会を組織し、そこで優秀作・意欲作を選び出し、さらにその後の編集作業までおこなって仕上げられています。そして、学生委員会主催で全校的な合評会がおこなわれ【昨秋は11/23に開催】、また昼・夜間部14クラスでも組会(クラスゼミ)の中で取り上げられています【昨秋は11/25~11/29に実施】。

◆その在校生作品特集号に載った経験のある文校修了生たちの活躍にはめざましいものがあります。

■第5回ホラーサスペンス大賞の沼田まほかる ■第7回三好達治賞の細見和之 ■第8回小説宝石新人賞〈優秀作〉の大西智子 ■第150回直木賞の朝井まかて ■第92回オール讀物新人賞受賞後に4度直木賞候補の木下昌輝 ■第113回文學界新人賞の馳平啓樹 ■第59回講談社児童文学新人賞の水野瑠見 ■第45回吉川英治文学新人賞の藤岡陽子 ■第40回太宰治賞の市街地ギャオ・・・・・・。

◆在校生作品特集号に載っていた小説が、『三田文学』『文學界』両編集部によって全国を網羅した半年間の同人雑誌優秀作[奨励金10万円]に選ばれ、『文學界』<発行・文藝春秋>に転載されたことが2度あります。

■『樹林』在特・24年11月号(通巻707)の岡本千尋「誰そ彼のあわいに」(58枚)=⇒『文學界』25年6月号

■『樹林』在特・20年11月号(通巻667)の大水青「ねことり」(28枚)=⇒『文學界』21年6月号

//////////////////

『樹林』在特(5月)号への応募は、17日(土)午後3時まで、ぜったい厳守とのことです。土曜日は、郵便は速達しか配達されませんので、ご注意のほどを。

文校持ち込みも、同じく午後3時までです。

その日、午前中から学生委員会・在特部は少人数、教室に集まり、作品の分類やリスト作り、発送の準備作業をおこないます。

“作品応募規定”などは、昨年末に全校生に郵送した「『樹林』2026年5月号(在校生作品特集号)掲載作品および選考委員募集のお知らせ」(大阪文学学校学生委員会在特部発行)をご覧ください。

25年12月8日・文校ブログ参照。

(小原)

★入学検討のために昼・夜間部のクラスゼミを見学できます。Zoomからも。★26年度春期・新入生(4月5日開講)を募集中!すでに2名が入学手続きされています。大阪の27歳男性が昼間部へ、東京の26歳女性が通教部へ。

文校へ入学検討のために、昼・夜間部の組会(クラスゼミ)の見学を希望される一般の方は、メールや電話などで事前連絡をお願いします。希望される日に合評に付されるクラス生の作品を、すぐにメールか郵送でお届けします。

Zoom見学の方は、メールをください。合評作品とZoom招待状をお送りします。

見学の方は、ほぼ毎日のようにいます。

昨日(金)は芦屋市の70代女性が昼間部・名倉クラスを見学され、今日(土)は東大阪市の20代男性が昼間部・大西クラスにやって来ることになっていました(クラスの始まる正午前に事務局へ「インフルエンザにかかってしまいました」と電話があり、来週土曜に持ち越し)。

1月27日(火)には、大阪市の女性が夜間部・高田クラスの見学に来ることになっています。

昼・夜別に次のジャンルのクラスがあります。都合のいい曜日・時間帯にお越しください。

◎昼間部(午後2時~、土曜日のみ正午~)

小説クラス・・・火曜、金曜、土曜日のいずれか

詩・エッセイクラス・・・木曜日

エッセイ・ノンフィクションクラス・・・水曜日

◎夜間部(午後6時半~)

小説クラス・・・火曜または金曜日

詩・エッセイクラス・・・火曜または木曜日

※なお、3月8日(日)に開催される通教部スクーリングも教室見学またはZoom見学ができます。通教部には、小説クラス、詩・エッセイクラス、エッセイ・ノンフィクションクラスがあります。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★26年春期(4月5日入学式)の新入生を募集中です。

今までのキャリアを問わず、書きたい気持ちがあれば、誰でも入学できます。

現在、21歳から93歳の方まで、全国41都道府県・海外3カ国の388名(うち休学生81名)が在籍しています。

ホームページのトップページからオンラインで入学を申し込むことができます。

(小原)