新入生「ハガキ1枚」課題、54名中23名から届いています。締切を1週間だけ延ばします【12/1まで】。未提出の方、急いでください◆作品発表・第2弾【昼・こばたなおこ<43歳>/通教・F・M<43歳>/通教・中嶋恭子<70歳>】

今秋の新入生54名のみなさんに、提出をもとめていた〈課題ハガキ〉は、11月24日(月)を締切日にしていました。今日現在、まだ23名の提出にとどまっています。

できるだけ、新入生全員に書いていただきたいですので、1週間だけ延ばして最終締切を12月1日(月)とします。まだの方、【できればメールで】お願いします。

提出作品は全て、12月末に発行する予定の「文校ニュース」秋期第3号に載せ、文校の多くの皆さんの眼に触れられるようにします。≪12/14通教部スクーリングのとき先行して、通教生の分だけプリント配布します。≫

課題のタイトル6つについては、11/15文校ブログを参照してください。

既着分の中から、とりわけ印象的な作品を紹介する《第2弾》として、こばたなおこさん(昼間部/43歳)、F・Mさん(通教部/43歳)、中嶋恭子さん(通教部/70歳)の3名の作品を取り上げます。

《第1弾》として11/15文校ブログに載せたのは、まーぼーさん(昼間部/大阪市)、清畠美のりさん(昼間部/札幌市)、松浦幸恵さん(通教部/神奈川県)の作品でした。 【小原】

☆ ☆

私の歩んできた道

こばた なおこ(昼・小説・大西C/教室出席・Zoom視聴を併用/岡山市)

「そっちの道にいくんだね、いいと思うよ」

大阪文学学校に入学することを報告した私に親友はそう言った。彼女はまるで私の歩むべき道を知っていたみたいな口調だった。

私の歩む道が文学に続いていたなんて、自分では知らなかった。確かに、小学校から大学生まで図書委員しかしたことがない。でも、作文は苦手だったし、初めて書いた読書感想文は先生に代筆を疑われる始末。文章で表彰される同級生たちをどこか遠い国の話みたいに眺めていたのが私だった。子供の頃、あんなに好きだった読書も大きくなるにつれて、だんだんしなくなってしまっていた。

私の歩んできた道は、寄り道だらけ。OLになって散財してみたり、インドで死にかけたり。でも、ずっと心のどこかで、歴史の上で忘れ去られていく女性たちを大勢の人に届けたいと思っていたのかもしれない。

調べたことを論文のように整然とまとめてみても、素人劇団のシナリオを書いて演じてみても、まだ足りない。

もっとリアルに生き生きと、彼女たちの歩んだ道を知りたい。

時折やってくる、史実の点と点の間の空白を結ぶ線のような想像を、私はなかったことにはしたくない。小説ならそんな想像もありかもしれないと、私の足は恐る恐る文学の道へと踏み出した。

☆ ☆

文学学校入学にあたって

F・M(通・詩エ・平居C/徳島市)

詩を書き始めてから、四半世紀が過ぎました。恋愛で言うなら、ずいぶん長い片思いです。生活基盤を確立させるため、学業と就職活動に専念し数年間距離を置いたこともありました。

その間もレポートや論文、仕事で文章を書いてきました。けれど、詩の言葉で表現する「ときめき」を忘れることができませんでした。「もう少し遊ぼう」と言うので、離れがたくなってしまったのです。

一昨年詩集を刊行し、これまでの活動をまとめることができました。それでもなお、詩は憧れのまま遠くにあります。書いても書いても分からないまま。その奥深さに惹かれ続けています。

だからこそ、さらに学びたいと思いました。書く・読む・聴く・対話の学校。大阪文学学校のコンセプトは大変魅力的です。同じように書くことが好きな方々との関わりの中で、新しい表現が生まれるのではないか。そのような期待を抱いています。

追いかけるのではなく、詩の方から手を繋いでくれるような一編を目指して。皆さんとともに、楽しく学び精進します。

☆ ☆

文学学校入学にあたって

中嶋 恭子(通・小説・塚田C/再入学/岡山県倉敷市)

「一年間だけ、一年間だけ私のわがままを許してもらおう」

と心に決め、2023年度に一年間だけ大阪文学学校で学びました。その時の楽しさ苦しさ喜びが忘れられず、

「えーい、残り少ない人生ダ。誰に何を言われようと知ったことか!」

私は再入学を決めました。残念ながら入学式には出席できず、10月27日・夜の津木林チューターの小説(エッセイ)入門講座が初日となりました。

「やっぱし、文校は良(よ)かねぇ」

文校の雰囲気というか、空気感が好きです。繭に包まれたカイコのように、タレに二度づけされたみたらし団子のように、ガッチリとまったりと私は文校の空気にくるまれます。

帰りの新幹線の中、文校の熱気に当てられたように本を読みふけり、

「お客サン、お客サン。終点の岡山ですよ」

と、車内係の人に声を掛けられてしまいました。

びっくりしてまわりを見回したら、乗客は誰もおらず……荷物をひっつかみ、あわてふためいて下車しようとする私に、

「あぁ〜、スマホ忘れてない? 大丈夫? スマホ」

余程、スマホの忘れものが多いのか何度も「スマホ、スマホ」と言われました。

「耳は遠いが、聞こえてますッ」

それにしても、岡山止まりの「ひかり」にして良かった。「さくら」に乗っていたら鹿児島中央駅まで行くところでした。

この「文学への没入」を与えてくれるのが文校の空気なのだと、夜の新幹線ホームを歩きながら、私は思ったのです。

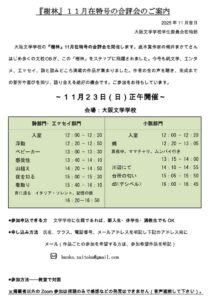

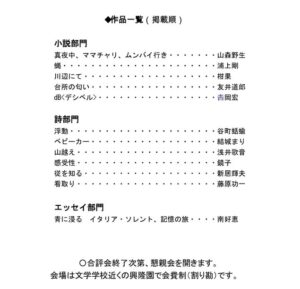

★【11/23<日曜>】学生委員会主催の“『樹林』在特・11月号<通巻717号>の合評会” ★【11/25<火曜>】から5日間、昼・夜間部14クラスは合同で“『樹林』在特・11月号の合評会週間”

◆11月23日(日曜)、学生委員会主催の『樹林』在特・11月号の合評会には、在特号に作品(詩・エッセイ・小説)が掲載された作者だけでなく、在特月号の選考委員を務めた方、次の在特号(明年1/17応募締切)への応募を目指している方、ぜひ出席してください。事前申込なしでもOKです。

秋の新入生の方も出席すれば、得るものが多くあります。文校の2年生、3年生(それ以上)の先輩たちと知り合いになれる絶好の機会です。

文校教室での対面合評が基本ですが、Zoom参加もできます。ただし、掲載者以外は視聴のみ。

・・・・・・・・・・・・

『樹林』在校生作品特集号は、学生委員会が中心になって、在校生から小説・詩・エッセイ作品を募集すると同時に、在校生からなる選考委員会をつくり、そこで優秀作・意欲作を選び出し、さらにその後の編集作業までおこなって仕上げられています。そして、学生委員会主催で全校的な合評会がおこなわれ、また昼・夜間部14クラスでも組会(クラスゼミ)の中で取り上げられています。

・・・・・・・・・・・・

◆過去に『樹林』在校生作品特集号に載った経験のある文校修了生たちの活躍にはめざましいものがあります。

◎第5回ホラーサスペンス大賞の沼田まほかる ◎第7回三好達治賞の細見和之 ◎第8回小説宝石新人賞〈優秀作〉の大西智子 ◎第150回直木賞の朝井まかて ◎第92回オール讀物新人賞受賞後に4度直木賞候補の木下昌輝 ◎第113回文學界新人賞の馳平啓樹 ◎第59回講談社児童文学新人賞の水野瑠見 ◎第45回吉川英治文学新人賞の藤岡陽子 ◎第40回太宰治賞の市街地ギャオ・・・・・・。

///////////////////////

◆来週11月25日(火)から29日(土)にかけて、昼・夜間部は合同クラスで『樹林』在校生作品特集号(11月号)に掲載されている学生作品の合評会をおこないます。

作品が取り上げられる作者は、ぜひとも参加してください。

(小原)

筒井透子さん(大阪文学学校夜間部修了生)、惜しくも“オール讀物新人賞”を逃す。応募760編中、最終候補5編に残るも・・・。

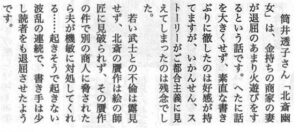

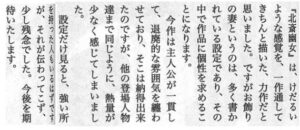

(株)文藝春秋が主催し1952年から続いてきた「オール讀物新人賞」。その最後の回となる105回で、文校修了生・筒井透子(つつい・とうこ)さんの時代小説「北斎幽女」が、惜しくも受賞を逃しました。

『オール讀物』(文藝春秋・刊)25年11・12月号に載っている安部龍太郎・門井慶喜・畠中恵の三氏の選評のうち、筒井作品に言及した部分を以下に抜粋します。

大阪市在住の筒井透子さんは、21年4月に大阪文学学校夜間部に入学し、本科小説・西井クラス(1年間)を経て、専科小説・大西クラス(1年間)を23年3月に修了しています。

『樹林』在校生作品特集号(22年6月号/通巻683号)に筒井透子さんの小説「愛だの恋だの」が載っています。それは、在校生による選考会で選ばれてのことでした。その作品は、22年9月24日の神戸新聞紙上で、評者の葉山ほずみさんによって、高い評価を受けました。

現在、文校で同期だった仲間たちと立ち上げた同人誌『第九会議室』で小説を書きつづけています。

・・・・・・・・・・・・・・・

★文校修了生で4度直木賞候補になっている木下昌輝さんは、「宇喜多の捨て嫁」で第92回オール讀物新人賞を受賞しています。文校在籍中の2012年のことで、それが木下さんの文壇デビューでした。

(小原)

今夜の公開/夜・詩入門講座[担当<新任>;神尾和寿さん]に21名参加。内訳は、在校生12名<うち昼・詩/エ・近藤Cから6名>、休学生3名、修了生5名<岡山市からも>、そして小説C担当チュータ―◆作品提出の14名全員出席

【向こう側の青いセーター姿が神尾和寿(かみお・かずとし)講師】

講座の初めに神尾講師から、簡単な自己紹介がありました。

講座の始まる前に文校事務局のほうで、提出作品14編のコピーをひとまとめにして配布してありました。それに基づいて、各々が自作詩を朗読しました。そのつど神尾講師は、懇切で鋭い批評をくわえていきました。作者に問いかけたり、会場から意見を求めたりしながら。

緊張感がありながら、時おり笑い声が起こる講座でした。

開始は午後6時30分で、休憩なしで終了したのがちょうど9時。

・・・・・・・・・・・・・・

◎次回の夜/詩入門講座【神尾講座】は、“文学集会”翌日の12月22日(月)午後6時30分からです。

(作品提出+聴講)千円、(聴講のみ)五百円です。

課題作の締切は、12月13日(土)です。

小説クラスの皆さんもぜひ参加を! 勉強になります。

(小原)

【昨日・16日<日>】第19回神戸エルマール文学賞の贈呈式及び祝う会。“本賞”の本多あにもるさん(文校夜間部修了生)、“島京子特別賞”の松良子さん(文校通教部修了生)と真銅孝さん(文校事務局員)が表彰される。

今年度の第19回神戸エルマール文学賞(同賞基金委員会主催)の三賞すべてに、大阪文学学校の修了生2名と真銅・文校事務局員がそれぞれの所属同人誌で発表した小説が選ばれていました。

9月10日・文校ブログで既報。

11月16日(日)午後、JR神戸駅近くの≪HDC神戸≫で、その贈呈式ならびに祝う会がおこなわれました。受賞された三人のうち、本多さんはどうしても都合がつかず、欠席でした。受賞者挨拶は、所属同人誌『第9会議室』の鈴木さんが代読されました。

【写真・左から】

・大阪府の真銅孝・文校事務局員(1994年4月から2年半夜間部に在籍、95年1月からずっと事務局員)

・兵庫県の本多あにもるさん(2021年10月から1年半夜間部に在籍、その後1年間休学)の【代理:本多さんと同じ同人誌メンバーの鈴木太一さん<文校修了生>】

・兵庫県の松良子さん(2015年4月から4年間通教部に在籍)

およそ50名が臨席した贈呈式・祝う会は茶話会をはさみながら、和やかに進行しました。髙嶋理事長の挨拶、浅田副理事長の選考委員講評、神戸市文化スポーツ局の和田課長や神戸新聞社の石﨑文化部長、東京から駆けつけた『文芸思潮』の五十嵐編集長、故・島京子さんの長男・秀穂さんから、祝辞やお祝いの言葉が述べられました。

松さんのお孫さん数人をふくむ大家族、真銅さんの連れ合いのほか、文校からも佐伯敏光・昼間部チューターにくわえ事務局の小原と角田も出席しました。島田勢津子、飯田未和両チューターは主催側として参加され、司会を文校OBの後藤さんと眞鍋さんが務め、またOBの河内さんは会場受付を手伝っていました。

【写真・左から】

真銅さんの属する同人誌『babel』のメンバー<文校OB>、一人置いて受賞者・松さん、『babel』のメンバー<文校OB>、角田・事務局員、受賞者・真銅さん、小原・事務局長、佐伯チューター、島田チューター、飯田チューター、眞鍋さん

★最後の最後に本賞の本多あにもるさんが会場に駆けつけてくださったそうです。

《神戸エルマール文学賞》のアカウントより

https://x.com/ElmarKobe/status/1990353837669196197

(小原)