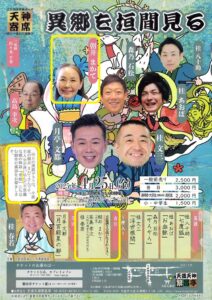

朝井まかてさん(直木賞作家/文校修了生)が、4月25日(金)夜、天満天神繁昌亭に鼎談ゲストとして登場します。

朝井まかてさんが、4/25(金)夜、大阪市北区天満の繁昌亭で5本の落語の“仲入”にゲスト出演します。昨秋刊行した『青姫(あおひめ)』<徳間書店>にちなむ創作の裏話を語ることになっています。

・・・・・・・・・・・・・

◆朝井まかてさんは、2006年4月から大阪文学学校・夜間部に1年間在籍、その後1年間休学。在籍中、『樹林』在特号(06年12月号)に掲載された「われら、勝手につき」やその続きものとしてクラスに提出された作品を大幅に書き直した『実さえ花さえ』で08年、第3回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞(講談社文庫では『花競べ(はなくらべ)』と改題)。江戸の種苗屋の物語。

14年、『恋歌(れんか)』で第150回直木賞、『阿蘭陀西鶴(おらんださいかく)』で第31回織田作之助賞。16年、『眩(くらら)』で第22回中山義秀文学賞。17年、『福袋』で第11回舟橋聖一文学賞。18年、『雲上雲下(うんじょううんげ)』で第13回中央公論文芸賞。19年、『悪玉伝』で第22回司馬遼太郎賞。20年、『グッドバイ』で第11回親鸞賞。21年、『類』で芸術選奨文部科学大臣賞と柴田錬三郎賞を受賞。

◆朝井まかてさんには2020年4月、以前からの金時鐘さんと並んで“大阪文学学校特別アドバイザー”に就任していただきました。それ以降ほぼ毎回、春・秋の大阪文学学校・入学開講式に臨席し、新入生へ20分間の激励講義をしていただいています。執筆を抱えている中、先日・4月6日の入学開講式にも交流会のときまで4時間30分ほど付き合っていただきました。

(小原)

春期の昼・夜間部組会(クラスゼミ)がはじまりました!今日は4クラスあわせて32名が教室出席、5名がZoom出席、5名が欠席◆通教部の提出作品は昨日と今日で、郵送により福岡、島根、広島、岡山、福井、石川、東京などの10名から届く。

およそ1カ月の春休みを経て今日から、昼間部、夜間部の各クラスが一斉にスタートしました。今春期は、昼間部8、夜間部6、通教部12クラス、計26クラスの編成です。

今日・火曜日の昼間部は、本科小説≪佐伯クラス≫【写真①】が16名(うち新入生4名)、専研究科小説≪伊藤クラス≫が11名の構成です。

≪佐伯クラス≫は、教室12名、和歌山県海南市とバイト先の長野県のスキー場からそれぞれzoom出席。体調悪く2名が欠席。

≪伊藤クラス≫は、教室8名、Zoom出席は長崎県佐世保市から1名。欠席2名。

夜間部は、本科小説≪西村クラス≫【写真②】が11名(うち新入生5名)、詩エッセイ≪高田クラス≫が4名の構成。

≪西村クラス≫は、教室8名、Zoom出席は大阪市1名と西宮市1名。2名が欠席。

≪高田クラス≫は4名全員が教室につどう。

春期第1回目ということで、簡単な自己紹介や各人の作品締切日を決めたあと、さっそく提出作品の合評をおこなったクラスもありました。

クラスゼミの後、昼・夜4つのクラスとも、文校近くの喫茶店や飲み屋に繰り出しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・

●通信教育部の春期第1回作品提出締切は、こんどの土曜日(12日)です。昨日(月)は福岡県北九州市、島根県奥出雲町、岡山県倉敷市、奈良県大和高田市、石川県津幡町、東京都小金井市、今日(火)は広島県福山市、福井県永平寺町、大阪市東住吉区、奈良県生駒市から郵送で作品が届きました。

提出まだの方、がんばって書いて送ってください。

21年の10月から、普通便の土曜(締切日!)配達はなくなっています。ご注意ください。

12日に遅れると、『樹林』25年7月号(通教部作品集)に自作品が載るチャンスをみすみす逃がすことになりかねません。

でも、13日以降の提出分も2週遅れ【4月26日(土)】まで受け付け、担当講師からアドバイス批評(個別評)と添削は受けられます。また、2週遅れでも6月22日(日)スクーリングの前段に持たれるプレ・スクーリングで、合評に付される機会があります。

(小原)

今日、夜間部/本科小説・西村クラス(火曜)へ3名が入学手続き。西村クラスは、継続生<半年前に入学>6名+新入生5名の構成に。【まだ春期入学を受け付けています!】

3名を紹介します。

◎24年3月まで1年半、夜・西村クラスに在籍していた30代半ばの女性

◎1982年、2006年と過去に2度文校に在籍していたことのある60代前半男性

◎読書会の友人から勧められて入学にいたった70代前半男性

■今夜の組会(クラスゼミ)に、2名が教室出席、1名がZoom参加。

きのう(6日)、56名の新入生を迎え、2025年度春期の入学開講式。教室出席70名、Zoom視聴14名。文校修了生の朝井まかてさん、木下昌輝さんも新入生を激励!【まだ入学は受け付けています!】

大阪文学学校は昨日、春期の入学開講式【写真・①】をおこないました。

昨日時点で昼間部24名、夜間部11名、通教部21名で計56名の方が入学されています。進級生・継続生を合わせると、在校生総数は290名に迫ります。その他に、休学生が約80名。

56名の新入生のうち、教室での式に参加された方は東京<2名>・三重県熊野市からもあり26名。Zoomから式の模様を視聴された方は14名いて、そのうち春期新入生は新潟・千葉・東京・静岡・京都・広島・沖縄の7名、在校生は青森・愛知・山口・熊本などの7名。

小原政幸<事務局長>の司会で午後2時に始まった式ではまず、葉山郁生代表理事と細見和之校長の歓迎あいさつがありました。

【写真・①】

そのあと、文校特別アドバイザーを引き受けていただいている直木賞作家の朝井まかてさんが約20分間、話をされました【写真・②】。「いくら小説の話をしても、気持ちわるがられない場が文校である」「自分の体験をもとに書く場合、距離をとるために三人称で書いてみたら・・・・・・」などと話され、新入生の新たな門出を励まされました。

【写真・②】

第45回大阪文学学校賞授与のコーナーでは、受賞者9名全員に細見校長から賞状と賞金が手渡されました【写真・③/細見校長から賞状を受け取る小説部門本賞の間瀬翠さん<4月から夜間部・平野C>】。また、全員から受賞スピーチを受けました。

<受賞作>や<受賞の言葉>、6名の選考委員による<選評>などは、5月下旬発行の『樹林』本誌(6月号)に掲載されます。

【写真・③】

プログラムは進み、出席されたチューター10氏(名倉弓子<新任>、佐伯敏光、谷良一、近藤久也<新任>、津木林洋、高田文月、平野千景、美月麻希、須藤薫子<新任>、平居謙)から新入生への励ましの言葉をいただきました。

なお、大西智子チューターと西井隆司チューターから事前にいただいていたメッセージも読み上げられました。

チューターあいさつの最中に、4/5文校ブログで予告してありましたが、『愚道一休』(集英社)で第10回渡辺淳一文学賞を受賞したばかりの文校修了生・木下昌輝さんが教室に現われました。登壇してもらい、文校時代のことをほんの数分話していただいた【写真・④】あと、この度のビッグな受賞を祝して、大きな拍手の中で文校から花束を贈呈しました。

【写真・④】

休憩をはさんで、学生委員会による活動紹介と勧誘がありました【写真・⑤】。更に、受付で配布の<春期入学者クラス名簿>をもとに新入生紹介、事務局3名(小原、真銅孝、角田美千代)のあいさつがありました。

【写真・⑤】

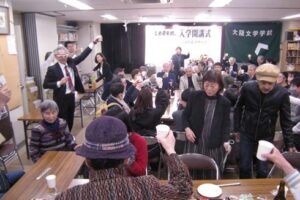

入学開講式に出席されていた新入生、在校生、チューターの皆さんのほとんどが教室に残り、午後4時45分から7時前まで、飲食付きの交流会をおこないました【写真・⑥/乾杯の音頭は平居・通教部チューター】。50本近く用意していたビール中瓶がすべて空いてしまうほど大盛り上がりでした。

新入生全員に、マイクを通して〈入学にあたっての一言抱負〉を述べてもらいました。

【写真・⑥】

◆交流会の傍らでは、朝井まかてさんの長編『青姫』(徳間書店/2,000円+税)と祥伝社文庫『ボタニカ』(祥伝社/1,180円+税)の販売・サイン会をおこないました。【写真・④/机に座って著作にサインする朝井さん<手前>と木下さん】。事務局で準備していた20冊ほどを買い上げてもらいました。

木下さんは、朝井さんともども出演した、昨年の11/16文士劇公演≪放課後≫のパンフレットを、サイン入りで販売していました。一部2,500円でしたが、10冊ほど売れました。

【写真・⑦】

◆交流会の盛り上げに一役買ったのは、今春再入学した古藤さん(通教部/島根県松江市出身)の“安来節<やすきぶし>どじょうすくい”【写真・⑧】。以前在籍していたとき、2004年12月の文学集会で披露したときと比べて腕前は落ちていませんでした。大きなザルと腰に下げる小さなカゴを、20年間大事に保管していたとは、恐れ入りました。

【写真・⑧】

(小原)

明日(6日/日曜)の入学開講式の準備は万端ととのう。★新入生だけでなく、進級生・継続生もぜひ出席を!◆まだ入学できます。入学開講式の“見学”もできます。

大阪文学学校の2025年度春期入学開講式は明日・6日(日)。

23年春期(4月)まで3年半の入学開講式(20年4月は中止)は、コロナ禍の影響で、規模縮小・人数制限・時間短縮の措置をとりましたが、23年秋期(10月)からはコロナ以前と同じような内容で実施しています。今回も、人数制限はしません。

新入生だけでなく、進級生・継続生も出席して、書く意気込みを新たにしよう!

◆今日までの新入生56名に、本科後期生(半年前入学)、専科生(2年目)、研究科生(3年・4年目)、学友(5年目以上)をあわせると、今春の只今の在校生総数は290名に迫ります(他に休学生約80名)。

明日に備えて、教室内を掃除し、椅子を並べました。吊り看板を掛け、“校旗”【写真の右上】を掲げました。逆L字形のマークは“飛翔”をイメージしていると伝えられています。実は、“校旗”だけではなく、“校歌”もあるのですが、あまりにも勇ましすぎる歌なので歌われることはまずありません。

さらに、春期『学習の手引き』や「入学者クラス名簿」をつくり、学生委員会発行の『学生新聞コスモス』<vol.343/学生委員会(委員会へいらっしゃい)号>を印刷しました。

◆入学開講式は、午後2時開始です。

小原政幸〈文校事務局長〉の司会で、葉山郁生〈大阪文学協会代表理事〉と細見和之〈文校校長〉のあいさつの後、朝井まかてさん〈文校修了生で直木賞作家〉が新入生を励まされます。およそ20分間のお話です。

第45回大阪文学学校賞の授与式(受賞者9名)、出席チューターからの激励メッセージ、学生委員会アピール、新入生紹介とつづき、最後の事務局紹介まで2時間ほどの予定です。

入学開講式の模様は、オンライン(Zoom)でライブ中継します。式に参加されない今春期の新入生だけでなく、在校生・チューターのどなたでも視聴できます。

詳しくは、本日・4月5日16:29発信の文校ブログで案内してあります。

◆式のあと、希望者は教室に残ってもらい、事務局であらかじめ用意してある酒類・お茶・寿司・つまみを飲食しながら“交流会”をもちます。こちらも2時間の予定。その中で、新入生全員に、1分30秒以内で“入学にあたっての一言抱負”を述べてもらい、盛り上がるようにします。

交流会のとき並行して教室の一角で、朝井まかてさんの最新の本の販売・サイン会をおこないます。

◎『ボタニカ』(祥伝社文庫)――牧野富太郎の情熱と波乱の生涯/定価[本体1,180円+税]

◎『青姫(あおひめ)』(徳間書店)――農と自由と民の物語/定価[本体2,000円+税]

・・・・・・・・・・・・・・・

■交流会の最中の5時ごろ、第10回渡辺淳一文学賞を受賞したばかりの文校修了生・木下昌輝さんが、文校教室に来てくれることになっています。

昨年11月16日に、大阪では実に66年ぶりにおこなわれた【文士劇】公演≪放課後≫のパンフレットを販売します。一部2千5百円。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆―――

◆明日、文字どおりの駆け込み入学もOKです。 むろん、入学式に出席いただかなくとも、オンラインで入学を申し込むこともできます。

また、入学式の“見学”もできます。

(小原)