プレ・スクに通教部生が教室8名、Zoom3名参加! 助言役として昼間部チューターの大西さんも◆明日(8日)午後のスクーリングには、通教部生75名(うちZoom10名)が参加予定。

【大西智子チューターを中心にした合評会風景(教室8名+Zoom3名)】

通信教育部の2024年度秋期第2回スクーリングをあしたに控え、きょう(土)午後3時からプレ・スクーリングがもたれました。

コロナ禍の時世になって、スクーリングでは一部のクラスで20年6月からZoomを併用していますが、プレ・スクーリングでも21年6月から利用しています。

熊本、福岡、島根、兵庫、大阪、滋賀、長野、栃木それぞれからの通教部生8名を教室に迎え、Zoom参加の3名(福井、静岡、北海道)を交えた合評会の仕切り役・助言役として、大西智子・昼間部チューターに出席してもらいました。

『樹林』25年2・3月合併号(通教部作品集)に載っていない小説5編をおよそ3時間10分かけて合評しました。参加希望者には前もって、5編のコピーを郵送してありました。

和気あいあいの中にも厳しい意見もあり、密度濃く。その後、親睦をかねて文校近くの中華店で夕食会。

◆あした午前のプレ・スクに参加する通教部生は15名(うちZoom1名)で、小説組2グループに分かれ、チューター陣からは津木林洋さん(昼間部)と若林亨さん(通教部)。【詩/エッセイグループは、希望者がごく少数だったので、開きません】

◆あした午後のスクーリングは、午後0時30分から教室で細見和之・文校校長による全体講義【生い立ちを描くということ】がおこなわれます。

その後、専科と研究科の担当講師の簡単な紹介をはさんで、1時30分から8会場に分かれて『樹林』2・3月合併号掲載作の合評会、5時からは教室で全体交流会。文校の外に出たクラスも戻ってきて、全国からの仲間と語らってください。ビールとドリンクはすでに、空堀商店街の酒屋さんに運んでもらい氷で冷やしてあります。お寿司やつまみも事務局で準備します。

◆スクーリングの出欠状況には、日々変動がありますが、今のところ通教部生75名(うちZoom10名)の参加が見込まれています。通教部チューターは大沢綾子さん以外、11名全員出席されます。大沢チューターは、家人がインフルにかかったため自重し、自宅からZoomで参加されます。

◆文校入学を検討されている方は、あしたのスクーリングを見学(ZoomでもOK)できます。事前連絡なしでも、大丈夫です。

(小原)

通教生の皆さんへ●スクーリング全体講義【ライブ中継】のご案内

3/9(日)通教部スクーリングの全体講義【ライブ中継】を視聴するためのZoomのURLは、以下のとおりです。

PM0:35~1:15

細見和之(詩人/大阪文学学校校長)

「生い立ちを描くということ」

Zoomミーティングに参加する(ミーティング ID: 863 6730 8345 )

https://us02web.zoom.us/j/86367308345

上記リンクをクリックしたあと、3/1発行の「文校ニュース」1面に掲載されていたパスコードを入力すると、視聴することができます。

開始10分前から入室可能です。入退室は自由です。

Zoomのビデオレイアウト(画面表示)は「スピーカービュー(アクティブスピーカー)」でご覧ください。

当日の注意事項として以下の2点、ご協力をおねがいします。

1)視聴中は常にマイクをオフ(ミュート)にしておいてください

2)ご自身のZoomでの表示名を、文校に登録されているお名前にしておいてください

9日(日)通教部スクーリング(およびプレ・スク)に75名出席予定(うちZoom10名)。文校にやって来る遠来組は、熊本2名、福岡3名、島根、鳥取、栃木、茨城2名、福島、北海道などで計23名。

8日(日)におこなわれる通教部スクーリングには、前回の24年12月のときより教室出席が数名多くなりそうです。“出欠ハガキ”によると今のところ、前段のプレ・スク<8日午後~9日午前>のみの人も含めて全国各地から65名が来校予定です。

遠来組は、熊本2名、福岡3名、島根、鳥取、栃木、茨城2名、福島、北海道のほかに、岡山3名、徳島、福井、富山、長野、愛知、神奈川、東京2名。

●そして自宅からのZoom参加が、長崎、福岡、愛媛、大阪2名、静岡、新潟、千葉、北海道2名の計10名。

・・・・・・・・・・・・・

◆スクーリングを欠席される方は、『樹林』25年2・3月合併号(通教部作品集)掲載作についての感想(コメント)をメールかFAXでぜひ文校事務局まで届けてください。その感想は、スクーリング当日、掲載者およびチューターにお渡しします。掲載者が欠席の場合は後日、掲載者あて郵送します。

スクーリングの合評において口頭で作品批評する代わりに、またクラス員やチューターと密なつながりをつくっていくために、ぜひ感想を寄せてください。

自クラスの掲載全作ではなく、1編だけの感想でもかまいません。

他クラスの作品への感想も歓迎します。

・・・・・・・・・・・・・

★文校入学検討のために、一般の方もスクーリングを見学(Zoom可)できます。

(小原)

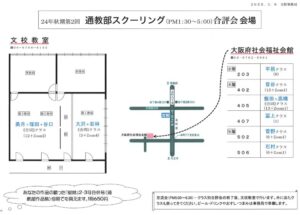

9日(日)通教部スクーリングのクラス分け≪部屋割≫◆冨上Cと平居C以外の計10クラスでZoom併用★一般の方もスクーリングを見学(Zoom可)できます。連絡ください。今のところ、2名が見学予定。

通教部の秋期第2回スクーリングは3日後です。

【全体講義】【担当講師紹介(専科・研究科/各2分)】【合評会(クラス別)】【全体交流会】の流れです。

◎文校教室での【全体講義(PM0:35~)】は、細見和之・文校校長による≪生い立ちを描くということ≫です。

◎【合評会(クラス別)(PM1:30~)】のあと、文校教室で持たれる【全体交流会(PM5~)】では、ビール・ドリンクに加え、お寿司やつまみを事務局で準備します。合評会で外に出たクラスも、また文校に戻ってきてください。

◆合評会から参加される場合でも、【合評会】会場に向かわれる前に文校の入っているビル3階の教室前で受付をすませてください。事務局員が、①合評会の会場案内、②出欠ハガキから採録した“メッセージ特集”を配布します。

◆【合評会】の会場は文校教室だけでなく、近くの公共施設の貸し教室も使って、1名から一番多いところで15名に分散します。全体で教室参加62名、Zoom10名です【そのほかに、スクーリングの前段でもたれるプレ・スクのみ教室参加3名】。

各クラスの教室は、以下のとおりです。( )内は出席予定者数。

【大阪文学学校教室】

Zoom(オンライン)を併用します。クラス生でZoom参加希望者は事前に文校事務局へメールをください。Zoom招待状を送ります。

《第1教室》大沢+若林〈合同〉クラス(3+Zoom4)

《第2・3教室》美月+塚田+谷口〈合同〉クラス(12+Zoom2)

【大阪府社会福祉会館】●文校の近くです

《203》平居クラス(6)

《402》音谷クラス(15+Zoom1)●Zoom併用

《405》飯田+高橋〈合同〉クラス(13+Zoom1)●Zoom併用

《407》冨上クラス(1)

《502》菅野クラス(6+Zoom1)●Zoom併用

《506》石村クラス(6+Zoom1)●Zoom併用

◆合同で【合評会】をおこなうクラスの方は、テキストになる『樹林』2・3月合併号(通教部作品集)は、自分のクラスだけではなく、いっしょになるクラスの作品も読んできてください。

★文校入学検討のために、スクーリングの見学を希望される一般の方は、電話などで事前連絡をお願いします。とくに、Zoom見学の方は、メールをください。スクーリングのテキストをメールでご案内します。Zoom招待状もお送りします。

今のところ、2名(岡山市、大阪府八尾市)からZoom見学の申し込みがあります。

(小原)

『三田文學』25年冬季号“新同人雑誌評”欄で紹介された大阪文学学校関係者の小説は16編中11編。うち『樹林』通教号から森田純と髙田圓、それぞれの所属同人誌から休学中・真名波田キリと塚田源秀チューター。その他にも文校修了生が多数。

慶応義塾大学出版会発売の『三田文學』2025年冬季号(No.160)の“新同人雑誌評”欄で取り上げられた文校関係者の小説は、次のとおり。( )内は、同人雑誌名と通巻ナンバー。

◆大阪文学学校/在校生・チューター

◎森田純「刺繍のこと」(「樹林」24年8・9月合併号/通教部作品集/Vol.705)――静岡県/通教部・若林C<当時:大沢C>

◎髙田圓「霞か 雲か その花盛り」(「樹林」24年8・9月合併号/通教部作品集/Vol.705)――大阪府/通教部・高橋C

◎真名波田キリ「確かにここにいた僕は」(「星座盤」Vol.18)――大阪市/今期は夜間部・休学中

◎塚田源秀「犬を焼く」(「せる」Vol.126)――滋賀県/通教部本科チューター

◆大阪文学学校/修了生

◎本多あにもる「ルートナイン」(「第九会議室」第二号)

◎螢冴空「7N――セブンナイン――」(「せる」Vol.126)

◎森岡大「九月抄」(「第九会議室」第二号)

◎瀬戸みゆう「明け方の満月」(「半月 すおうおおしま」第10+4号)――山口県

◎瀬戸みゆう「トンネルの向こう」(「半月 すおうおおしま」第10+4号)

◎松林杏「スタンドパートナー」(「星座盤」Vol.18)

◎清水園「母の手紙」(「星座盤」Vol.18)

(小原)