全国の在校生・チューター、出版社・新聞社・図書館などへ19日(木)に発送した『樹林』冬期(25年1月)号が、今日あたり届いているようです。大阪市内や四国から連絡がありました。

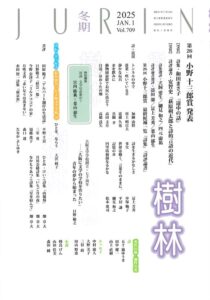

【『樹林』冬期(25年1月)号/通巻709号/116ページ立て】

表紙は目次並みに、作品や文章が載っている方を全員網羅してあります。

『樹林』本誌(1月号)が仕上がってきた19日の午後、大部分は《第3種郵便物》として発送しました。一部は《特約ゆうメール》と《レターパック》を使いました。

『樹林』1月号を入れた《第3種》封筒と《レターパック》を大型バッグ数個に詰め込み、真銅孝・事務局員が文校から百数十メートル離れた谷町郵便局へ台車で運びました。しかも、2往復しました。それほど、大変な数と重量なのです。

《特約ゆうメール》は、南郵便局の人がワゴン車で取りに来てくれました。

『樹林』1月号は、在校生、チューター以外にも、元チューターなど文校関係者、主だった出版社・新聞社・図書館、お世話になっている各地の作家・詩人、第26回小野賞の最終候補16名の方などへ発送しました。

休学生と『樹林』定期購読の方は、もうしばらくお待ちください。あした発行予定の「文校ニュース」といっしょに送ります。

◆『樹林』1月号の内容は、●第26回小野十三郎賞の発表・受賞の言葉・選評 ●宮内勝典さんと葉山郁生・大阪文学協会代表理事との文校での対談『文学は必要か?』 ●細見和之・文校校長、文校チューターなど11名の“詩+近況” ●日野範之・元チューターの論稿「大阪文学学校創立・七十周年――「大阪に文学の学校を作りたい」青年の夢から始まった」 ●文校関係者の詩集・小説集への書評8本 ●在校生の諸作品(詩、エッセイ、小説) などです。

(小原)

12/7(土)京都・嵐山での共演“白井朝香さんのシタ-演奏/文校夜間部の松本チューターおよびクラス生8名による自作詩朗読”の模様を、月川奈緒さんがレポートしてくれました。

●【月川奈緒さん(夜・松本クラス生)のレポート】●

12月7日(土)の午後、紅葉が見頃の京都・嵐山で、冬の晴天のもと満開の薔薇が咲くカフェ「ラビアンローズ」で『祈りの楽器 シタ―と紡ぐ音楽と文学と』が開催されました。この催しで、フランスの琴と呼ばれ古くから教会の祈りの伴奏楽器として伝えられてきた、120本あまりの弦を張る楽器・シタ―と、詩・エッセイクラスの松本衆司チューターと学生8名による詩の朗読が共演しました。

シタ―奏者の白井朝香さんは広島在住で、シタ―の音色と共に広島から平和の想いを伝える活動をされています。詩と音楽の生み出す「澄み切った共感のひとときへ」人々をいざなうという松本チューターの願いに共鳴され、今回の企画が実現しました。

色とりどりの薔薇が飾られた会場は満席となりました。

前半は薔薇をテーマにした曲のシタ―演奏と、シタ―を伴奏に松本クラスのメンバーが自作の詩を朗読しました。

薔薇のスイーツ3種とローズ―ティーによる休憩を挟んだあと、後半は平和をテーマに、白井さんのお話とシタ―演奏、今回白井さんを紹介された浅井歌音さんによる詩が朗読されました。最後は松本チューターのお話と、自らの原点と言われる詩をはじめとした3編をシタ―の音色にのせて朗読されました。

薔薇の香り漂う空間で、美しく響くシタ―の優しい音色と、個性あふれた詩篇の朗読が醸し出す時間に、集まった人々は酔いしれているかのようでした。

シタ―と詩の朗読の共演により、それぞれの魅力を倍増して伝えることのできた素晴らしい会となりました。

出演した松本クラスのメンバーにとっても、皆で協力して作り上げた、心温まる貴重な経験となりました。

●【月川さん提供の写真3枚――キャプションは月川さんから話を聞いて小原が入れました】●

【共演“シタ-演奏/詩朗読”の会場は、バラ園の中のカフェー≪ラビアンローズ≫。バラ栽培家として著書も持つ月川さんの父親・亀山寧<やすし>さんは94歳であるが、60年以上、日々丹精込めて薔薇を育てている。イベントのこの日に満開になるように手入れしてきた、とあいさつされた。】

【中央が、大阪文学学校夜間部/詩・エッセイクラス(木曜)の松本衆司チューター。右端でこちら向きが、広島在住のヴァイオリン&シタ-奏者である白井朝香さん】

【会場は40人余りと満杯――キャンセル待ちの4名は来場できなかった。いつもクラスゼミにZoomで参加している2人、中本さんは愛知から、あおきさんは長野から駆けつけた。また、20年(?)ほど前に松本クラス生だった女性3名の姿も。写真中央が、月川さん(左)と白井さん(右)】

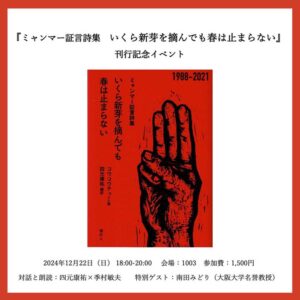

四元康祐さん(詩人/小野賞選考委員)からの呼びかけ・・23日<日曜>神戸元町の書店「1003」(せんさん)でミャンマー証言詩集のイベントを開催!

世界中をかけめぐっている詩人・四元康祐(よつもと・やすひろ)さんは、今年度<第26回>から、大阪文学協会(文校の運営母体)の主催する小野十三郎賞の最終選考委員を引き受けられています。

さる11月16日の第26回小野賞贈呈式の≪第2部≫で、四元さんは「コトの詩、モノの詩、ココロの詩」というタイトルで一時間ほど講演をおこないました。

その四元さんが、あした・22日<日曜>、神戸元町の書店「1003」(せんさん)で『ミャンマー証言詩集 いくら新芽を摘んでも春は止まらない』刊行記念イベントに登場します。ゲストは、詩人の季村敏夫さんと、阪大名誉教授の南田みどりさん(専門はミャンマー文学)です。

・・・・・・・・・・・

◎四元さんは、2022年4月3日~24年3月31日にかけて、毎週日曜日に日本経済新聞・最終面〈文化面〉で「詩探しの旅」と題したエッセイを連載されていました。23年5月14日の紙面では、「タニロクのブンコウ」という見出しで大阪文学学校のことも取り上げています。

日経新聞で2年間にわたり連載していた「詩探しの旅」が、11月中旬に同じ表題で単行本になりました。<日本経済新聞出版>刊で2,200円+税。

四元さんからは、単行本『詩探しの旅』を文校図書室へ寄贈していだいています。

(小原)

【11/30東京新聞】朝井まかてさん(文校出身の直木賞作家)の新刊長編『青姫』<徳間書店/2,000円+税>が“推し 時代小説”コーナーで取り上げられる!

上の11/30東京新聞のコピーをメール添付で送ってくれたのは、文校通教部修了生で横浜市在住の安藤さん。大阪では目にする機会のない東京新聞に載った文校関係者の記事などを、いつも届けてくれます。

今回の安藤さんのメール本文は、次のように書かれていました。

【先日、有隣堂の新刊売り場に朝井まかてさんと木下昌輝さんの本が並んで置いてありました。本当に書くことが沢山おありなのだと感じ入りました。】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎朝井まかてさん、および『青姫』に関しては、10/3文校ブログと10/7文校ブログをご覧ください。

◎4回目の直木賞候補にノミネート中の文校修了生・木下昌輝さんと、その候補作『秘色(ひそく)の契り 阿波宝暦明和の変 顚末譚』(徳間書店/2,000円+税)については、12/12文校ブログをご覧ください。

(小原)

甲木千絵さん(文校昼間部生/大阪市)、11月22日付「秋田さきがけ新 聞」に3度登場!★選奨(第2席)に選ばれた第41回さきがけ文学賞の授賞式など

◆第41回さきがけ文学賞については、11/8文校ブログで詳報。

◆甲木千絵(かつき・ちえ/昼・津木林C)さんは、第20回深大寺短編恋愛小説<4000字以内>でも、応募622編の中から入選を果たしています。作品「蕎麦とティアドロップ」で、6つの賞のうち“深大寺そば組合賞”を受賞。

深大寺短編恋愛小説実行委員会の次のHPで発表されています。https://novel.chofu.com/about-twentieth/20th_winners/

(小原)