第26回小野十三郎賞(詩集部門、詩評論書部門)きまる。

さる7月10日をもって締め切った第26回小野十三郎賞には、全国各地から詩集120冊、詩評論書5冊の応募がありました。第21回から詩集部門と詩評論書部門に分けて選考していますが、各々に正賞(賞金各30万円)を設けています。予備選考委員は、高田文月、冨上芳秀、中塚鞠子、平居謙、細見和之、松本衆司の6氏で、2回にわたる予備選考を行いました。

本日(9/20)午後1時から、共催をいただいている朝日新聞社の協力を得て大阪市内で、最終選考会を実施しました。最終選考委員(詩集部門 細見和之、四元康祐、犬飼愛生/詩評論書部門 葉山郁生、添田馨、冨上芳秀)の6氏により、最終候補の詩集13冊、詩評論書3冊について、詩集部門、詩評論書部門ともに2時間近くにおよぶ討議の結果、以下のとおり決定しました。

《第26回小野十三郎賞 詩集部門(賞金30万円)》

●詩集『途中の話』(思潮社 刊)

和田まさ子(わだ・まさこ) 東京都

《第26回小野十三郎賞 詩評論書部門(賞金30万円)》

●詩評論書『萩原朔太郎と詩的言語の近代』(思潮社 刊)

安智史(やす・さとし) 愛知県

〔授賞理由〕

●詩集部門● 和田まさ子さんの『途中の話』は、地名と日本近代文学の作者名をブイのように用いて、日本の現在の危うい姿を浮かび上がらせている。これは詩にしかなし得ない表現として高く評価された。非人間的な視点を導入している点も注目を集めた。

●詩評論書部門● 安智史さんの『萩原朔太郎と詩的言語の近代』は、萩原朔太郎の詩業をめぐる各論をていねいに積み上げ、その全体像を描くとともに、萩原恭次郎、丸山薫、中原中也らとも関連づけ、近・現代詩史の一つの系譜をあとづけた詩評論書の力作として評価した。

選考会のあと大阪文学学校に場を移し、午後4時30分から受賞の記者発表をおこないました。臨席したのは朝日新聞、共同通信、読売新聞。ほかの新聞社にも、受賞決定のFAXを流しました。

詳しくは、小野賞を共催していただいている朝日新聞の明日(21日)の朝刊(社会面)をご覧ください。

なお第26回小野賞贈呈式は、きたる11月16日(土)午後1時半より、大阪市北区の中之島フェスティバルタワー12階・アサコムホールにおいて行います。

◆小野賞を主催しているのは、大阪文学学校の運営母体である一般社団法人・大阪文学協会(代表理事;葉山郁生)。小野十三郎さんは、大阪文学学校創立の1954年から91年まで校長を務め、96年10月に93歳で亡くなるまで名誉校長でした。

(小原)

秋期19人目の新入生は、広島県福山市から。通教部・小説クラスへ。★明日・21日(土)午後2時から、今秋3回目の体験入学です。飛び入り歓迎!

今日、広島県福山市の44歳女性から封書で「入学申込書」がとどきました。入学の動機として、【自分が書いた小説を、客観的に誰かに読んでもらい、感想が聞きたいため】と記していました。

影響を受けた作家は、【望月麻衣】。

また、文校については、【母が若い時神戸にいて、知っていたのを聞きました】とのことです。

・・・・・・・・・・・・・・・・

昨日の文校ブログで紹介した、“学費納入あるも入学申込書未着”の横浜市の73歳女性から封書で「申込書」がとどきました。

書きたいテーマは、【身の回りのこと、家族のことなど】とのことです。

影響を受けた作家・作品は、【竹田百合子『富士日記』】。

今までに、【『作家』、『季刊作家』、『文芸誌そして』】などの同人誌に属していたことがあるそうです。

文校のことを知ったのは、【朝日新聞】。

・・・・・・・・・・・・・・・・

◆只今開催中の“体験入学”は今後、9月21日(土)昼、24日(火)昼・夜、25日(水)昼、27日(金)昼・夜に持ちます。予約がなくても参加できますが、できれば事前に電話かメールをください。すでに入学手続きを終えている方、一度参加されている方も歓迎します。

“体験入学”には、オンライン(Zoom)でも参加できます。メールで事前連絡をください。Zoom招待状と合評作品をお送りします。そして、その日の体験入学が始まる30分前にミーティングルームを開きます。

(小原)

【今日の入学者は3名】①東大阪市・45歳女性が昼間部へオンライン申込。②横浜市・女性が通教部へ(学費納入あるも入学申込書未着)。③吹田市・86歳女性が体験入学後、昼間部へ申し込み。◆今日の秋期2回目の体験入学(昼・夜)に5名(うちZoom2名)参加。◆3回目の体験入学は、21日(土)昼。6名の参加予約あり、飛び入り歓迎。

◆今日、入学された2名を紹介します。

【 】内は、入学申込書の中の「入学のきっかけ・書きたいテーマなど」欄からの引き写しです。“ ”内は影響を受けた作家・詩人・作品名、≪ ≫内は大阪文学学校を何で知ったか、です。

●東大阪市の女性は一度、昼・金曜・小説クラスのゼミを見学にこられています。見学したその平野クラスへ入学します。

【9/6に見学に行きましたものです。ありがとうございました。見学から申し込みまで日があきました。一年続けられるか逡巡しました。でも生活する中で至る所で小説について考える自分がおり、やってみよう、思い切って飛び込んでみようと決意しました。

書きたいテーマは特に決まっていません。シリアスなものも、笑えるようなものも、いろんなものに挑戦したいと考えます。よろしくお願いいたします。】

“川上未映子 三浦しをん 宮部みゆき 上橋菜穂子”

≪インターネット≫

●横浜市の女性の封書による「入学申込書」はまだ届いていませんが、電話で通教部・小説クラスを希望されています。

●吹田市の女性が今日の体験入学後、昼間部・小説クラスへ入学手続きをされました。10数年前に、佐久間慶子クラスと夏当紀子クラスに在籍していたことがあり、再入学ということになります。さる6月16日に開かれた夏当チューター“退任お祝い会”に参加されていました。

【自分史のようなことを書いてみたい】

・・・・・・・・・・・・・・

◆大阪文学学校へ入学を希望されている方を対象とした一日体験入学(オープンキャンパス)。今日の担当は、昼の部が中塚鞠子チューター、夜の部が松本衆司チューターでした。

参加者は昼の部<Pm2~4>、夜の部<Pm6:30~8:30>あわせて5名(うちZoom2名は名古屋と東京から)でした。

在校生は、昼の部3名、夜の部6名でした。

昼の部も夜の部も、在校生の詩やエッセイ作品を合評しました。

◆“体験入学”は今後、9月21日(土)昼、24日(火)昼・夜、25日(水)昼、27日(金)昼・夜に開催します。予約がなくても参加できますが、できれば事前に電話かメールをください。すでに入学手続きを終えている方、一度参加されている方も歓迎します。

“体験入学”には、オンライン(Zoom)でも参加できます。メールで事前連絡をください。Zoom招待状と合評作品をお送りします。そして、その日の体験入学が始まる30分前にミーティングルームを開きます。

(小原)

明日(19日/木曜)昼・夜、今秋2回目の体験入学(オープンキャンパス)、お気軽にどうぞ。予約なしの飛び入り参加も歓迎! ◆【今日の新入生】大阪市の32歳女性が、夜間部・小説クラス<金>へ。

◆明日(19日)の体験入学(オープンキャンパス)の昼の部は午後2時~4時、夜の部は午後6時30分~8時30分を予定しています。昼の部、夜の部とも、詩・エッセイクラスの講師(チューター)が担当します。

大阪文学学校がどういうところか見てみたい方、

書くことに関心がある方、

また入校を検討されている方、

どなたでもお気軽にお越しください。

◆事前予約なしの飛び入り参加も歓迎します。

オンライン(Zoom)参加を希望される方は、メールでその旨ご連絡ください。Zoom招待状と作品をお送りします。そして、体験入学が始まる30分前に、ミーティングルームを開きます。

・・・・・・・・・・・・・・

今日(18日)、大阪市中央区の女性から、オンラインで「入学申込書」がとどきました。事前の問い合わせなしの申込です。夜間部・小説クラスを希望されています。

◎「入学申込書」において、【結果が全ての業界】でどういう仕事についているかを明らかにし、執筆歴も語られたうえで、【具体的には小説で賞を取って、売れたいです】と力強く結ばれていました。

◎影響を受けた作家として【西加奈子 川上未映子 谷崎潤一郎】をあげています。

◎文校については、【(以前から)貴校は存じておりましたが、朝井まかてさんが学ばれたと知り興味が湧きました】

(小原)

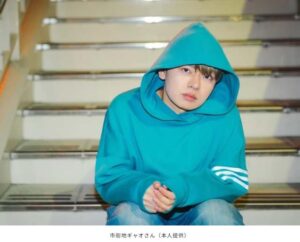

【好書好日/朝日新聞オンライン】太宰治賞・市街地ギャオさん 承認欲求から脱し、「ただ書きたくて」1年で7つの文学賞に応募 連載「小説家になりたい人が、なった人に聞いてみた。」#17

【9/17 好書好日(こうしょこうじつ)】連載「小説家になりたい人が、なった人に聞いてみた。」

――――以下、一部紹介――――

・・・・・・・・・・・・・・・・・

【文学学校で知った自身の不純】

応募に際してきちんと小説を学ぼうと「大阪文学学校」という小説教室に通いはじめた。そこで金原ひとみさんが好きなら純文学の新人賞だよとアドバイスを受け、広告で見た文学賞のほかに文學界新人賞とすばる文学賞にも応募。

「どれも一次も通らず、書くのをやめてしまいました。というのも、大阪文学学校で知り合った人たちの中には、小説を書くことで何とか生き延びているような人がいて。その人たちを見ていると、自分の不純さに気づいてしまったんです。自分は誰かにすごいなって褒められたくて、自分を大きくみせるために小説を書いてるんじゃないかなって。そんな奴に小説を書く才能があるわけないって思いました。新人賞の落選がダメ押しになって、そこから学校に通うのもやめ、4年間なにも書きませんでした」

その間にも学校で知り合った友人は同人誌で小説を発表し続け、優秀な作品として文芸誌で取り上げられることもあった。それをギャオさんは素直に応援し、友人の活躍を喜び、そして小説と自分との距離感を見つめ直したそう。

「その人は、小説で何かを成そうとしていない。〈小説とその人がただそこにある〉みたいな距離感だったんです。30歳になったとき、今だったら自分もいやらしい思いを入れずに小説を書ける気がして、また学校に入り直しました」

なぜそのタイミングだったのだろう。

「小説を書くのをやめていた間に、パートナーと同棲したり、一人暮らしに戻ったり、転職したりと、生活ががらりと変わることが続きました。それが30歳でようやく落ち着き、時間にも気持ちにも余裕が持てるようになったんです。ゴタゴタの間にいろいろ諦めた結果、そもそも小説を書いて誰かに褒められたところで……という境地に達したことも大きい。ふと、ただ書きたいと思ったんです」

【締め切りがほしくて応募】

飽き性なのを見越して、とりあえず1年限定で小説を書き続けることを決心し、その間に出せる純文学の新人賞は全部応募すると決めた。応募の理由は「締め切りがほしいから」。

「学校に通ったのも、小説提出の締め切りがあってモチベーションが保てると思ったからなんです。文學界、群像、すばる、新潮、文藝の五大新人賞と太宰治賞、ことばと新人賞の7つに応募しました。同時並行はせず、だいたい2か月に1作のペースで書いていました。3月末が締め切りの賞が多かったので、最後の方は2週間で1作を書き上げることも」

・・・・・・・・・・・・・・・・・

(小原)