8/16 (金)~18(日) 新作音楽公演【歌と逆に。歌に。】

日々、近況報告が届いています。・・〔8/2〕綛山正行さん(通教部休学中) 〔8/2〕咲沢くれはさん(文校修了生) 〔7/31〕方政雄さん(文校修了生)・・・・

大阪文学学校事務局へメールでいただいた、3名の方の近況報告を紹介します。

////////////////////

●〔8/2〕綛山正行さん(大阪府/通教部休学中) より――

文校休学中も「樹林」に刺激を受けながら日々すごしています。

流れていく時間のなかでいかに変化をつくり創作に結びつけるか、早朝から考えるのはいいけど、いつも夕方には「まあええか」となってしまう。

安住することから脱せない苛立ちは、いまにはじまったことではありませんが。

「民主文学」2024年9月号に拙稿「おまけ」が掲載されましたので、僭越ながらご報告いたします。

事務局のみなさま、猛暑のなか、どうぞご自愛くださいませ。

////////////////////

●〔8/2〕咲沢くれはさん(大阪府/文校修了生)より――

お知らせするのをもしかしてすっかり忘れていたかもです。すみません!

7月発売号の「小説推理」9月号に短編「この扉のむこう」が掲載されています。

これは昨年9月発売のアンソロジー「おひとりさま日和」の第二弾の短編になります。

「小説推理」6月号から順番にアンソロジーになる作品が掲載され、この9月号がラストでした。

そして今年9月にはアンソロジー「おひとりさま日和」第二弾が発売になります。なので「小説推理」ではなく、もしよろしければアンソロジーのほうでお読みくださると嬉しいです。

ちなみに「おひとりさま日和」第一弾は12刷7万部超えになりました。

今後ともよろしくお願いいたします。

////////////////////

●〔7/31〕方政雄さん(兵庫県/文校修了生)より――

いつもお世話になっています。

今朝の神戸新聞、この前(7/20)の授賞式を記事化してくれました。

とりあえず送らせていただきました。

取り急ぎ

(小原)

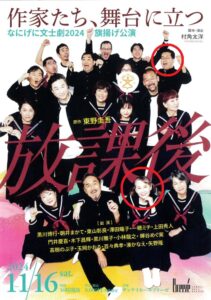

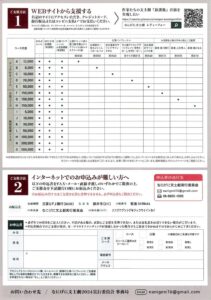

【11/16文士劇「放課後」】チラシ・第2弾! ★大阪文学学校の修了生(朝井まかてさん、木下昌輝さん)の配役決定! ☆まもなくチケットの[予約][発売]開始!

《文校事務局より》大阪文学学校の修了生(朝井まかて、木下昌輝)が出演する11/16文士劇「放課後」に、クラウドファンディングで支援していただけませんか。昨日(2日)、大阪文学学校は「純粋応援コース」で支援金を振り込みました。

課題図書「読書ノート」を提出しよう! 締切は8月17日(土)ですが、数日遅れても受け付けます。

大阪文学学校のカリキュラムのひとつに、文校24名のチューターがそれぞれ推薦する課題図書について、読み手としての驚きや発見を自由につづっていただく「読書ノート」の提出があります。

2024年度春期『学習の手引き』7~10頁に、課題図書24冊のリストと、〈どういうところを読みとってほしいか〉という各チューターの推薦理由が載っています。

「読書ノート」の締切は8/17(土)ですが、数日遅れても受け付けます。

課題図書以外の「読書ノート」は受け付けませんので、ご留意ください。

提出者には、推薦チューターによる「ノート評」を9月末をメドにお届けします。

◆ちなみに過去の提出数は、前回(24年2月)――46名、前々回(23年8月)――50名、(23年2月)――46名、(22年8月)――52名、(22年2月)――44名、(21年8月)――50名、(21年2月)――58名、(コロナで前倒し・20年5月)――60名、(20年2月)――27名、(19年8月)――30名、となっています。

コロナの時代になってから、提出率がグーンと上がってきています。

(小原)