【25年12/25朝日新聞・夕刊】木元健二・文校通教部チューター[朝日新聞記者]が、記事“セツ・八雲のひ孫 小泉凡さん「ばけばけ」を語る”を執筆★朝日新書『セツと八雲』(著者・小泉凡/聞き手・木元健二)は9刷と大評判!

★木元健二さん(一九七〇年生)のプロフィール

大阪府出身。94年朝日新聞社入社。高松支局を振り出しに、週刊朝日編集部などに勤務。文化くらし報道部時代、連載小説『国宝』(吉田修一)と『グッドバイ』(朝井まかて)の担当編集者。25年9月刊行の朝日新書『セツと八雲』(朝日新聞出版)でインタビュアー(聞き手)を務めた。単著に『わたしの鳥取』(今井出版、08年)、共著に『いいひと賞』(講談社、10年)。

大阪文学学校には“生徒”として、03年秋期から2年間在籍。

★『セツと八雲』は、10/18朝日新聞・読書欄において、横尾忠則さん(現代美術家)に取りあげられています。

25年10月18日・文校ブログおよびⅩをご覧ください。

(小原)

【25年12/24朝日新聞<夕>】“エンタメ季評”で、木下昌輝さん(直木賞候補4度/文校修了生)の長編時代小説『豊臣家の包丁人』(文藝春秋)が取り上げられる。

■木下昌輝さんは、2010年10月から大阪文学学校夜間部に3年半在籍。文校在籍中の12年、「宇喜多の捨て嫁」で第92回オール讀物新人賞を受賞。『宇喜多の捨て嫁』、『敵の名は、宮本武蔵』、『宇喜多の楽土』、『秘色(ひそく)の契り 阿波宝暦明和の変 顚末譚』、と今までに4度、直木賞候補。歴史時代作家クラブ賞新人賞、舟橋聖一文学賞、高校生直木賞、咲くやこの花賞、大阪ほんま本大賞、野村胡堂文学賞、日本歴史時代作家協会賞作品賞、中山義秀文学賞、本屋が選ぶ時代小説大賞、渡辺淳一文学賞、新田次郎文学賞など多数受賞。

●木下昌輝さんは、25年6月22日・通教部スクーリングのとき文校教室で、≪『愚道一休』が渡辺淳一文学賞・新田次郎文学賞をW受賞して≫と題して40分間の講義をされました。チューター陣も含めておよそ70名が聴講、Zoom視聴はインド<木下さんと同じ高校出身で現在通教部生>、北海道、千葉、富山、長崎などから7名。

講義の模様を毎日新聞学芸部の石川記者が取材し、7/7毎日新聞・夕刊・文化面において木下さんの写真入りで大きく取り上げてくれました。

(小原)

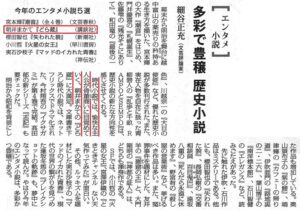

【25年12/22毎日新聞<夕>】朝井まかてさん(文校出身の直木賞作家)の時代小説『どら蔵』が、文芸評論家・細谷正充さんによって“今年のエンタメ小説5選”に選ばれる。

■朝井まかてさんは、2006年4月から大阪文学学校・夜間部に1年間在籍、その後1年間休学。『実さえ花さえ』で08年、第3回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞。14年、『恋歌(れんか)』で第150回直木賞。ほかに、第31回織田作之助賞、第22回中山義秀文学賞、第11回舟橋聖一文学賞、第13回中央公論文芸賞、第22回司馬遼太郎賞、第11回親鸞賞、芸術選奨文部科学大臣賞、柴田錬三郎賞など受賞。

■朝井まかてさんの『どら蔵』(講談社)については、次の日付の“大阪文学学校ブログ”および“Ⅹ”で取り上げています。

◎25年12月2日[11/20山陽新聞の文化面――共同通信配信]

◎25年9月24日[9/17毎日新聞<夕>文化・芸能面]

(小原)

中西智佐乃さん(文校修了生)の三島由紀夫賞受賞作『橘の家』が、大澤聡さんにより2025年の“文芸5選”に選ばれ、12/25毎日新聞<夕>、12/17朝日新聞<夕>両紙上で、大澤さんと都甲幸治さんが論じる。

【25年12/25毎日新聞<夕>】◎大澤聡さんは批評家で、毎日新聞の文芸時評を担当 ◎都甲幸治さんは翻訳家(米文学)で、朝日新聞の文芸時評を担当

【25年12/17朝日新聞<夕>――大澤聡さんと都甲幸治さんが、中西智佐乃さんの『橘(たちばな)の家』を論じている箇所の抜粋】

■中西智佐乃さんは、2008年10月から18年3月までの間、休学期間をはさみながら大阪文学学校の夜間部あるいは昼間部に実質5年間在籍されています。19年に、応募総数1972編の中から、小説「尾を喰う蛇」(230枚)で第51回新潮新人賞を受賞しています。

その「尾を喰う蛇」と表題作の2編を収めた『狭間の者たちへ』(新潮社)を2023年6月に刊行。2冊目は、25年4月刊の『長くなった夜を、』(集英社)。

『橘(たちばな)の家』(新潮社)は25年6月刊で、中西さん自身にとって3冊めの単行本になります。

「橘の家」(250枚)は、もともとは文芸誌『新潮』25年3月号で発表され、その時に第38回三島由紀夫賞の候補になり、5/16選考会で三島賞受賞作に選ばれています。

■中西智佐乃さんと「橘の家」については、次の日付の“大阪文学学校ブログ”および“Ⅹ”で取り上げています。

◎25年8月23日

◎25年6月27日

◎25年5月16日

◎25年4月24日

(小原)

2026年、文校事務局が始動! 冬休み明け昼・夜間部組会(クラスゼミ)スタート! ★冬休み期間中に、東京の26歳女性からオンラインで入学申込書がとどく。26年度春期(4/5入学式)、2人目の新入生!

◎冬休みの間の郵便物は、たいへんな量でした。通教部提出作品、文校賞応募(1/10締切)、『樹林』在特号応募(1/17締切)、1/24昼・詩入門講座(1/17締切)、1/31昼・小説<エッセイ>入門講座(1/9一次締切)それぞれの作品、読書ノート(2/7締切)、年賀状、各地から同人雑誌の寄贈など・・・・・・。

メールは、通教部チューターからの『樹林』2・3月合併号(通教部作品集)掲載作についての寸評、在校生や一般からの種々の問い合わせ等、30件は超えていました。

◎通教部提出作品は12名からとどいていて、そっこく各担当チューターに郵送しました。明日以降とどく分は、次回(4月11日締切)提出作とみなします。

◎『樹林』在特(5月)号応募の締切は、17日(土)午後3時厳守。学生委員会・在特部が、分類やリスト作りや発送作業をするため、ぜったい厳守とのことです。

▲カリキュラムどおり、今日から冬休み明けのクラスゼミが開始され、昼間部のエッセイ・ノンフィクション/谷クラスが2026年最初のゼミ(作品合評会)にのぞみました。クラス員11名中、教室出席8名、Zoom出席2名<香川県高松市、岡山市北区から>、欠席1名でした。

▲夜間部も1クラスだけ、研究科・小説・平野クラスのゼミがありました。クラス員14名中、教室出席11名<愛知県清須市からも>、Zoom出席2名、欠席1名でした。9時ごろにゼミを終え、居酒屋に繰り出した模様です。

◆2026年も事務局3人(小原政幸、真銅孝、角田美千代)、よろしくお願いします。

皆さんの筆が上達するように、ハッパをかけつづけたいと思います。

*****************

★冬休み期間中の1/2にオンラインで「入学申込書」を届けてくれていたのは、東京都渋谷区の26歳女性。通教部/詩・エッセイクラス希望です。

電話でもメールでも、事前問い合わせの全くなかったのですが、「入学申込書」によると、世界各地を巡りながら昨年9月まで1年半通教部にいた20代前半の女性から文校のことを教えてもらったようです。

「入学申込書」の中の“入学のきっかけや書きたいテーマなど”の欄には、次のように記されていました。

【パフォーマンス(一人舞台)を20個くらい作り、スペースを借りて毎回20-30人くらいのお客さんを呼んで上演してきました。どんなものになるかという結果よりもその場で観客と何を作るかという過程を大切にしたいと思って続けてきたのですが、行き詰まっています。いっそやめてしまえればと思いながら大好きな歌を何度も繰り返して聴き、口ずさむうちに、なにか軸となる言葉や文を持ち、それを中心にじっくり反芻して考えるようなものにしたい、そして歌のように何度も何度も身体から発することで生み出せるようなものになれたら、と思うようになりました。

私が書きたいのは、小説なのか詩なのか、エッセイがなんであるのかも実のところはよくわかりませんが、とにかく自分に込み上げてきて、今までパフォーマンスという形にするしかなかったものを、言葉を使った別の形できちんと表現できるようになりたいと思っています。】

“影響を受けた作家・詩人”欄には、【ジャック・プレヴェール】。

また、“募集を何で知りましたか”欄には、【貴校に通われている生徒さん(三谷さん)に話を聞き、樹林を一冊借りて読ませていただきました。】と。

(小原)