“大阪文学学校・春期生募集チラシ”を、全国239カ所の図書館に郵送し、掲示・設置を依頼しました。

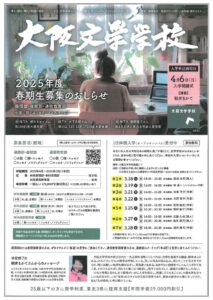

A4用紙オモテ・ウラの“文校・春期生募集チラシ”を、文校修了生でデザイナーの小田原大さんにつくってもらいました。パソコンで流してもらった原版を、印刷屋さんには頼まず、文校の図書室内に4年半前に導入したフルカラーの印刷機にかけ、10,000枚弱刷りました。

その10,000枚弱を40枚ずつに分け、『入学案内書』(樹林4月号)といっしょに、全国各地の主だった図書館239カ所に送り、掲示・設置をお願いしました。

この図書館ルートからほぼ毎年、数名の入学者があるのです。

1年前には、京都市南図書館、奈良市立図書館、宇部市立図書館でそれぞれ“募集チラシ”を手にし、大阪文学学校の存在を知った3人が入学しています。

(小原)

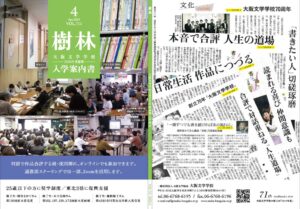

2025年度春期『大阪文学学校・入学案内書』(樹林4月号) が仕上がってきました。所望の方には、すぐ郵送します。ご連絡を!

今日昼1時前、印刷所から春期『入学案内書』が仕上がってきました。70ページだて。ちょうど2、000部刷りました。

速攻で今日のうちに、まだ入学に至っていないこの2年半の資料請求および公開講座参加の308名へ、袋詰めした『入学案内書』を郵送しました。9月18日(火)を皮切りに計7日間にわたって開く“一日体験入学(オープンキャンパス)”の案内チラシをはさみ込んで。

春期『入学案内書』に収録した在校生の作品(掌編小説)は、橋場めん(通教部研究科/新潟県/70歳)の「十月」(四〇〇字詰9枚)。『樹林』24年12月号(通教部作品集)より再掲です。

また、最近の「文校ニュース」や「学生新聞コスモス」から『入学案内書』に取り上げた好エッセイは、8編。顔写真付き。

田中ひかり(昼間部/兵庫県)「奇人・変人・文人になりたい」、糸川トシ子(昼間部/大阪府/86歳)「覚悟と勇気」、當山晴香(昼間部/大阪府/23歳)「想像以上の未来にかけてみる」、小伊里スア(昼間部/大阪府)「高校から憧れていた文校」、石沢千鶴子(通教部/神奈川県)「好きなことは?」、北郷遙斗(通教部/北海道)「私の歩んできた道――京都から北海道へ」、美保一周(通教部/熊本市)「大阪に参上! スクーリングの一日」、竹内華子(夜間部専科/兵庫県)「初めての夏季合宿 姫路~福崎~豊岡」。

その他、林隆司・学生委員長の「学生委員会の活動紹介」、三本綾香(昼間部・大西クラス)と福森勇次(夜間部・西井クラス)のそれぞれの「クラスのメンバー紹介」も載っています。

【10日/月曜】秋期第7回/学生委員会に11名出席(うちZoom2名)。秋期入学の矢神さん(昼・平野C)も、在特号の編集をやるために初参加★5月新入生歓迎・文学散歩は奈良市内、7月夏季合宿は滋賀県近江八幡に決定!

◆昨日の午後7時から、だいたい隔週月曜日に開かれている学生委員会がありました。矢神さんが入ったことで本科前期生は、福森さん(夜・西井C)、當山さん(夜・西村C)、長岡さん(昼・平野C)の4人になりました。

8時30分に終了。

次のようなことが話し合われ決定しました。

◎選考会を終えた『樹林』在特・5月号の今後――

・3/14(金)に、掲載作や選考所感などを印刷所に入稿。

・3/30(日)に、『樹林』在特号の5月発行に向けて作品掲載者と選考委員で付き合わせ校正。

◎「学生新聞コスモス」次号を、4/6(日)入学開講式に合わせて発行することに。学生委員会の活動の紹介がメインになる。

◎新入生歓迎・文学散歩は、当初予定を1週間繰り延べて5月18日(日)に実施する。行き先は奈良市内に決定だが、候補が2つある。[A案]は、東大寺⇒興福寺⇒志賀直哉旧居など、[B案]は唐招提寺(井上靖『天平の甍』)⇒薬師寺⇒郡山城跡(小野十三郎の詩碑「ぼうせきの煙突」)など。

どちらになるかは、しばらくお待ちいただくが、懇親会の会場は大和西大寺駅近くの居酒屋≪杉玉≫に決定している。

◎7月20日(日)・21日(海の日)の一晩泊まりの“夏季合宿”の行き先は、滋賀県の近江八幡市、豊郷町、彦根市に決定! 宿舎としてユースホステルを予約済み。

◆学生委員会はいつでも、新しい委員を募集しています。

Zoomからも参加できます。

学生委員会は、ほぼ隔週の月曜日の夜に開かれています。

4月からの新しい学期、あなたを待っています。

≪以上、林隆司委員長から聞いた話を小原がまとめました≫

【9日/日曜】通教部スクーリング。文校教室などでの対面合評に通教部生60名(うちプレ・スクのみ3名)、通教部チューター11名、一般見学1名。Zoom参加は通教部生10名、チューター1名、見学2名。

◆9日(日)、通教部24年秋期第2回スクーリングがありました。12時30分から文校教室で小原(文校事務局長)の歓迎あいさつのあと、細見和之・文校校長による全体講義【生い立ちを描くということ】がおこなわれました。細見校長は文校HP上で、“小説同人誌評”を年4度計43回に及んで連載中で、そこで取り上げている小説に関連する話でした。また冒頭、2/15特別講座[藤岡陽子・玄月・葉山郁生による座談会]で話題にされた〝プロットのつくり方〟にも言及されました。

教室におよそ50名出席、Zoom視聴は沖縄の春期新入生など9名。

◆専科・研究科の担当チューター3名(7名中)による簡単な自己紹介のあと、13時30分から、8会場に分かれてクラスごとに『樹林』2・3月合併号(通教部作品集)の合評会。

【写真A】は、文校の第2・3教室における美月・塚田・谷口<合同>クラスの合評会風景。3チューターにくわえ、熊本、岡山、大阪3名、奈良、福井、富山、長野、神奈川、栃木、北海道から12名が教室出席、福岡、千葉から2名がZoom出席。入学検討のための一般見学は岡山からZoom1名。

【写真B】は、文校から徒歩4分の大阪府社会福祉会館の一室でおこなわれた音谷クラスの合評会風景。一番多い15名の出席(福岡、鳥取、徳島、兵庫4名、大阪4名、京都2名、奈良、福島)+Zoom1名(北海道)。京都からの女性1名は先日、東京の90歳代卓球選手権で3位に入賞し、そのときのメダルと賞状を披露していました。

◆17時からは文校教室で、通教部チューター9名、通教部生およそ35名が参加して酒食付きの“交流会”。

通教部チューターで最年長80歳の音谷健郎さんに乾杯の音頭を取っていただきました。チューターもふくめ、交流会に参加していた皆さん全員にマイクをにぎって自己紹介などしてもらいました。

流れ解散にしました。最後に、机の上を片付けてくれた人たちが引き上げたのは、19時過ぎでした。

その後、文校近くの居酒屋≪おくまん≫に平居チューター、角田・文校事務局員など12名が繰り出しました。小原は、熊本市からやって来ていた美保一周さん(谷口C/鹿児島出身)とイモ焼酎を飲みながら、かごっま弁を堪能しました。

(小原)