【昨日・既報】冬休み期間中にオンラインで入学された、大阪・静岡・山梨・東京在住4名の「入学申込書」★入学検討のために昼・夜間部のクラスゼミを見学できます。Zoomからも。

12月29日から1月6日までの冬休み期間中に、25年4月開講の春期新入生が4名誕生しました。いずれも、オンラインで「入学申込書」がとどきました。

4名の「入学申込書」に記載されていた内容を紹介します。

★東京都八王子市の52歳男性――→通教部/詩・エッセイクラス

●「入学申込書」の中の“入学のきっかけや書きたいテーマなど”欄より―――

【以前からエッセイや詩を本格的に学びたいと思っていました。SNSなどでは差し障りのない文章を書いていますが、もう少し心の内奥にあるものを文章化してみたいという欲望があるように感じます。】

●“影響を受けた作家・詩人”欄より―――

【谷川俊太郎、茨木のり子、白洲正子、ハン・ガン】

●“募集を何で知りましたか”欄より―――

【以前から興味があり、SNSのアカウントをフォローしていました。今回の募集はHPで知りました。】

★静岡県沼津市の61歳男性――→通教部/小説クラス

●「入学申込書」の中の“入学のきっかけや書きたいテーマなど”欄より―――

【<資料請求して>樹林をずっと送ってもらいありがとうございます。四月から入校して始めたいと思います。純文学が好きで自ら書いてます。老いをテーマに身近な人の素朴な心を書きたいと思ってます。振り込み用紙は貰ってますので入校を受け付けてもらいましたら振り込みますので連絡いただけたらと思います。】

●“影響を受けた作家・詩人”欄より―――

【小川国夫】

●“募集を何で知りましたか”欄より―――

【朝日新聞】

★山梨県甲府市の53歳女性――→夜間部/小説クラス(金曜)≪Zoom参加≫

●「入学申込書」の中の“入学のきっかけや書きたいテーマなど”欄より―――

【高校生から20代にかけて、小説を書いたり漫画を描いたりしていた。

漫画は同人活動しながら、何回か商業誌に投稿した。

漫画の講評では、もっと現実で経験を積んだ方がいいと言われた。

お金、キャリア、心の問題、人間関係、、創作活動は全く封印して、ここ数年、母の介護、解雇、新しい仕事など、いろいろと戦ってきた。

介護がひと段落ついた今のタイミングで、何をしようかなと思ったとき、もう一度書きたいと思った。】

【書きたいテーマは、ロシア人とドイツ人のラブロマンス。言葉が生まれた瞬間】

●“影響を受けた作品・作家・詩人”欄より―――

【太宰治『富嶽百景』 新井素子『絶句』 中島敦『悟浄歎異 ―沙門悟浄の手記―』 山本周五郎『赤ひげ診療譚』 山本文緒『プラナリア』 山田詠美『ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー』 カズオ・イシグロ『日の名残り』】

●“募集を何で知りましたか”欄より―――

【角田光代さんのエッセイを以前読んでいて、学校の存在を知っていた。

小説を書きたいと思い、学校を思い出し、ウエブを検索して募集を知った。】

★大阪市中央区の60歳女性――→夜間部/詩・エッセイクラス(木曜)

―――質問欄への記載はありませんでした。

*****************

■文校入学検討のために、昼・夜間部の組会(クラスゼミ)の見学を希望される一般の方は、メールや電話などで事前連絡をお願いします。希望される日に合評に付されるクラス生の作品を、事前にメールか郵送でお届けします。

Zoom見学の方は、メールをください。合評作品とZoom招待状をお送りします。

見学の方は、ほぼ毎日のようにいます。今日(水)は、北海道江別市の女性が自宅からZoomで昼間部・谷クラスを見学されました。明後日(金)は、大阪府茨木市の女性が、昼間部・平野クラスを見学に来ることになっています。

(小原)

本日公開!「小説同人誌評(第43回)」(細見和之執筆) ◆「詩時評(第38回)」(松本衆司執筆)、「詩同人誌評(第12回)」(中塚鞠子執筆)も公開中!

本日、「小説同人誌評(第43回)」(細見和之執筆)を公開しました。

『樹林』本誌上で2019年5月号(通巻652号)まで連載されていた「小説同人誌評」(細見和之執筆)と「詩時評〈詩集評〉」(松本衆司執筆)はその後、当HPのトップページ上に公開の場を移しました。

21年3月からは、あらたに「詩同人誌評」(中塚鞠子執筆)もくわわりました。

それぞれ原則、年4回執筆で、「小説同人誌評」は通算で43回目、「詩時評」は38回目、「詩同人誌評」は12回目になります。

公開済みの小説同人誌評、詩時評、詩同人誌評の一覧はこちら。

2025年、文校事務局が始動! 冬休み明け昼・夜間部組会(クラスゼミ)スタート! ★冬休み期間中に、大阪・静岡・山梨・東京の4名からオンラインで入学申込書がとどく。

◎冬休みの間の郵便物は、たいへんな量でした。通教部提出作品、文校賞応募(1/10締切)、『樹林』在特号応募(1/18締切)、1/25昼・詩入門講座(1/18締切)、2/1昼・小説<エッセイ>入門講座(1/10一次締切)など公開講座の作品、読書ノート(2/1締切)、年賀状、各地から同人雑誌の寄贈など・・・・・・。

メールは、通教部チューターからの『樹林』2・3月合併号(通教部作品集)掲載作についての寸評、在校生や一般からの種々の問い合わせ等、30件は超えていました。

◎通教部提出作品は8名からとどいていて、そっこく各担当チューターに郵送しました。明日以降とどく分は、次回(4月12日締切)提出作とみなします。

◎『樹林』在特(5月)号応募の締切は、18日(土)午後3時厳守。学生委員会・在特部が、分類やリスト作りや発送作業をするため、ぜったい厳守とのことです。

▲カリキュラムどおり、今日から冬休み明けのクラスゼミが開始され、昼間部の本科・小説/佐伯クラスが2025年最初のゼミ(作品合評会)にのぞみました。大阪でも寒波襲来のこの日、クラス員19名中、教室出席13名、Zoom出席2名<バイト先の長野のスキー場、和歌山県海南市から>、欠席4名でした。

もう一つの火曜・昼間部クラスで、専科研究科・小説/伊藤クラスは、クラス員15名中、教室出席10名、Zoom出席3名<長崎県佐世保市からも>、欠席2名でした。

▲夜間部も2クラスが予定されていましたが、詩エッセイ/高田クラスは、チューターの事情で今夜は休講でした。補講は3月上旬におこなわれます。

本科・小説・西村クラスはクラス員13名中、教室出席7名、Zoom出席5名<山口県宇部市からも>、欠席3名でした。

西村クラスは、8時40分ごろにゼミを終え、居酒屋に繰り出した模様です。

◆2024年も事務局3人(小原政幸、真銅孝、角田美千代)、よろしくお願いします。

皆さんの筆が上達するように、ハッパをかけつづけたいと思います。

*****************

★12月29日からの冬休み期間中に、25年春期の新入生が4名誕生しました。いずれも、オンラインで「入学申込書」を届けてくれました。

・東京都八王子市の52歳男性――→通教部/詩・エッセイクラス

・大阪市中央区の60歳女性――→夜間部/詩・エッセイクラス(木曜)

・静岡県沼津市の61歳男性――→通教部/小説クラス

・山梨県甲府市の53歳女性――→夜間部/小説クラス(金曜)≪Zoom参加≫

【明日、4名の「入学申込書」に記載されていた、それぞれの“入学のきっかけや書きたいテーマ”などを紹介します。】

★冬休み期間中に、4名も入学者があったのは、喜ばしい異例なことです。ちなみに、3年前1人、2年前1人、1年前0人でした。

4名のうち2名は、電話でもメールでも、事前問い合わせの全くなかった方です。文校のHPやブログあるいはⅩをみて、入学を決断していただいたもののようです。

12月24日(火)夜9時50分から順次、大阪文学学校Ⅹと大阪文学学校ブログそれぞれで、“大阪文学学校紹介”の2分間動画(short ver.)と7分間動画(full ver.)を公開しています。谷口俊哉チューター(夜・通教兼任/元テレビプロデューサー)が映像制作会社とタイアップしてつくられたものです。

視聴回数において、上々の反響がありますが、動画が4名の入学者の“入学したい気持ち”を最終的に後押ししたのではなかろうか、と思っています。

(小原)

【今年最後・462本目の文校ブログ】「文校ニュース」秋期第3号は届いているでしょうか? よいお年を!

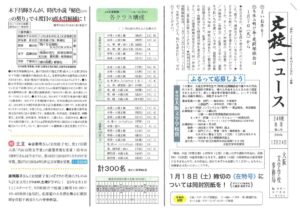

【「文校ニュース」24年度秋期第3号(12月24日号)/B4サイズ・14ページ立て】

25日(水)15時45分、南郵便局の人に取りに来てもらって「文校ニュース」秋期第3号を、沖縄から北海道まで全国41都道府県の全文校生388名、文校チューター30名に郵送しました。①24年度秋期「クラス別・名簿」(都道府県名入) ②再配布の〈樹林・25年5月在特号へ向けたお知らせ〉チラシの2点を同封しました。休学生には②は無く、『樹林』冬期(1月)号が入っています。

『樹林』定期購読38名の皆さんにも、『樹林』に添えて「文校ニュース」今号も送りました。

◆「文校ニュース」今号は、●木下昌輝さん<文校修了生>4度目の直木賞候補 ●寺田勢司さん<同>内田百閒文学賞受賞 ●藤岡陽子さん<同>の小説がNHK土曜ドラマに ●通教生のスクーリング体験記 ●秋の新入生の「ハガキ一枚・課題作品」(53名中43名提出) ●学生委員会主催の文学集会 ●各種新聞切抜き[金時鐘さん<文校特別アドバイザー>、朝井まかてさん<同>、さきがけ文学賞・選奨の甲木千絵さん<昼間部・津木林C>、太宰賞受賞の市街地ギャオさん<休学中>、小野賞受賞の和田まさ子さん・安智史さん] ●課題図書「読書ノート」の提出を ●25年1月~2月のカリキュラム・公開講座など、読みごたえのある14ページ立てになっています。

◆24日(火)に秋期3号目の「文校ニュース」を仕上げて、やっと事務局の“仕事納め”にたどりつくことができました。真銅孝、角田美千代、小原の事務局3人とも、1月7日<火>からの昼・夜間部クラスゼミ再開に備えて少しゆったりします。【小原だけは、どうしても伝えたいことが何本も残っていたので、その後も文校ブログを書くために文校に出て来ていました。文校ブログを始めて10年、年間本数で一番多いことになった今回の462本目で締めくくります。】

来年も、皆さんの知恵とやる気を拝借しながら、はつらつとした文校でありつづけたいと思います。

◆年内か年明け早々にあと1日は、郵便物の整理のために、事務局にやってくるつもりです。そのとき通教部の提出作品がとどいていたら、担当チューターに速攻で送ります。

(大阪文学学校事務局長・小原政幸)

藤岡陽子さん(文校修了生)の吉川英治文学新人賞受賞作『リラの花咲くけものみち』がNHK土曜ドラマに!北海道の大自然を舞台に獣医師を目指す若者たちの青春物語。

藤岡陽子さん原作の土曜ドラマ『リラの花咲くけものみち』(光文社)は、NHK総合で25年2月1日から3週連続で土曜夜10:00~10:49の時間帯に放映される予定です。

◆京都府在住の藤岡陽子さんは、1999年に大阪文学学校夜間部クラス、2006年に昼間部クラスにそれぞれ1年間在籍されています。在校生たちに選ばれて、『樹林』在校生作品特集号(00年9月号/Vol.427)に小説「白球の行方」(65枚)が載っています。

『リラの花咲くけものみち』で第45回吉川英治文学新人賞を受賞した9日後の今年3月14日、藤岡さんは“受賞報告”のために文校を訪れています。

★藤岡陽子さんの小説は今までもよく、テレビドラマ化、映画化されています。≪以下、『小説宝石』23年8月号に収録されている「藤岡陽子クロニカル/全作品自作解説」を参照した≫

◎藤岡さんが30歳の時に入学した東京の看護学校をモデルにして、看護の理想と現実をリアルに描いたデビュー作『いつまでも白い羽根』(光文社文庫)は、18年4月に東海テレビ・フジテレビ系でドラマ化。

◎京都府の丹後半島を舞台に過疎地医療を題材にした『満天のゴール』(小学館文庫)は、23年9月にNHK総合でテレビドラマ化。

◎史実をもとに、明治時代に福井県で眼鏡産業を興した増永兄弟とその家族を描いた、挑戦と情熱と愛の物語『おしょりん』(ポプラ文庫)が映画となって、23年10月に福井市先行公開、11月には全国ロードショー。

●藤岡陽子さんは、25年2月15日(土)に来校されます。その日の午後4時からおこなわれる特別講座≪玄月さん・葉山郁生代表理事との間で座談会≫でお話するためです。特別講座のタイトルは、『小説創作へのアプローチ

――藤岡著『リラの花咲くけものみち』をテキストに』です。

参加費として、休学生・修了生は1,000円、一般の方は1,500円いただきますが、在校生は無料です。文校教室だけでなく、Zoomからも参加できます。すでに、岡山県倉敷市の通教生、富山市の文校OGから教室参加の予約が入っています。

(小原)