【春期新入生の参加が目立つ!】公開の昼・小説(エッセイ)入門講座[担当;馳平啓樹さん]に、新入生11名(うちZoom3名)、一般8名(うちZoom2名)をふくめて46名(うちZoom11名)出席。課題作品の提出20名(うちZoom4名)全員参加。

【教室には、新入生8名をふくめ35名出席。ほかにZoom視聴が新入生3名を入れて11名】

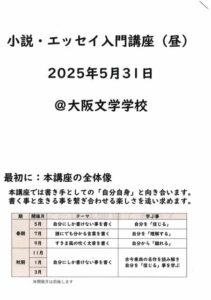

正午(12時)開始の大西クラスと津木林クラスのゼミ(作品合評会)が終わったあと、午後3時から6時前まで、馳平啓樹さん(文校修了生で第113回文學界新人賞受賞)による春期1回目の昼・小説(エッセイ)入門講座がありました。

【大阪文学学校発行の文芸誌『樹林』6月(夏季)号に馳平さんの短編小説「早く家に帰りたい」が載っています】

23年春期から担当していただいている一般公開の馳平講座。半年全3回のうち1回目には参加1年以上の人は作品を提出できないという制限を設けているにもかかわらず、参加・作品提出は相変わらず多く、半年前(24年秋期1回目)と較べると参加で12名、作品提出で8名上回りました。

新入生11名、一般8名以外の参加者の内訳は、新入生をのぞく在校生19名(うちZoom3名)、休学3名(うちZoom1名)、文校修了生5名(うちZoom2名)でした。

なお、教室で受講した在校生の遠来組は、岡山市、香川県高松市、三重県熊野市、愛知県清須市からでした。Zoom受講のうち、在校生は福岡市、和歌山県海南市、東京2名、千葉など、修了生は神奈川、東京、一般は岡山、東京でした。

馳平さんの講座では、教室参加にくわえ、Zoom配信をおこなっています。持参してきたパソコンを操作しながら、馳平さんはパワーポイントを使って13頁だての自作の教材をスクリーンに写し出しつつ、休憩時間をはさんで2時間10分も講義をされました。途中で質問タイムを入れながら。

その後、小説またはエッセイで書いた課題作「人生の大きな転機となった出来事」(1000字)を取り上げました。約50分かけて、提出20編の中から馳平さんが選びだした作品8編(うち新入生2編、一般3編)のそれぞれの作者が、マイクあるいはZoom越しに自作朗読をおこないました。馳平さんは、それらの作品に対して優れている点を指摘しました。

なお、馳平さんは提出20編すべてに対し個々に600字前後の寸評・改善点を書かれたA4紙を持参されました。それを、講義の前に各人に作品とともに渡されました。――Zoom参加者には後日、文校事務局から郵送します。

※講座の途中の休憩時間に、学生委員会・在特部の間瀬翠さん(夜間部・平野クラス)から、6/8(日)『樹林』5月(在特)号の合評会、次の在特号(25年11月号)の選考委員および作品の募集について、呼びかけがありました。

●次回の公開講座は、6/2(月)夜・詩入門講座です。担当は、冨上芳秀チューター。作品の提出は締め切っています。

課題作品を提出していなくても、講座に参加できます。その場合の受講料は1回につき500円です。

★★いよいよ特別講座★★

6/7(土)PM4:00~、東京から小林龍之さん(文芸編集者)をお招きしての公開/特別講座【エンタメ小説の現場から】★在校生は教室聴講・Zoom視聴とも無料★休学生・OB・『樹林』定期購読者は1000円★一般は1500円

5月21日・文校ブログ参照。

(小原)

『三田文學』25年春季号“新同人雑誌評”欄で紹介された大阪文学学校の在校生・修了生・事務局員の小説は全18編中12編。うち『樹林』の在特号から2編、通教号から1編、本誌から1編★『文學界』に転載されたのは在校生・岡本千尋の小説

慶応義塾大学出版会発売の『三田文學』2025年春季号(No.161)の“新同人雑誌評”欄で取り上げられた文校関係者の小説は、次のとおり。( )内は、同人雑誌名と通巻ナンバー。

◆大阪文学学校/在校生

◎森田純「葉脈」(「樹林」25年1月号/本誌“秀作の樹・個性の花”欄/Vol.709)――静岡県

◎月越瑠璃「水槽の中」(「樹林」24年12月号/通教部作品集/Vol.708)――宮城県

◎岡本千尋「誰そ彼のあわいに」(「樹林」24年11月号/在校生作品特集号/Vol.707)

◎森田晏史「律動の獲得」(「樹林」24年11月号/在校生作品特集号/Vol.707)

◆大阪文学学校/修了生

◎尾代余音「可視光と」(「せる」Vol.127)

◎久里しえ「池に棲む人」(「あるかいど」第77号)――沖縄県

◎木下衣代「グリーフケアの空」(「黄色い潜水艦」77)

◎猿渡由美子「蝕点」(「P.」54号)――愛知県

◎森上晶「海にとけた指」(「mon」Vol.22)

◎渡谷邦「地底へ」「輝く母」(「あるかいど」77号)――岡山県

◎篠原紀「あなたも魚だったから」(「フルード」6号)――神奈川県

◆大阪文学学校/事務局員

◎真銅孝「タクシーと菅原のためのバガテル」(「babel」第7号)

・・・・・・・・・・・・・・

★『三田文學』“新同人雑誌評”の評者のお二人[佐々木義登・加藤有佳織]による『文學界』へ推薦の3作は、在校生[岡本千尋]と修了生2名[尾代余音・本多あにもる<『三田文學』No.161で論評>]の小説でした。

その中から、『文學界』6月号に転載されたのは、『樹林』在特号に載っていた岡本千尋の小説でした。

25年5月7日・文校ブログ参照。

(小原)

★春期67人目の新入生。富山県の21歳女性が通教部・小説Cへ◆いつでもクラスゼミの見学OK。今夜(金)は神奈川から、6/3(火)夜は東京からZoom見学の予定【まだまだ春期生を募集中。学費は割り引かれます】

電話やメールによる事前の問い合わせがないままに、富山県の21歳女性からオンラインで「入学申込書」がとどきました。電話をして、スクーリングやプレ・スクーリングのことなどいろいろ説明しました。また、「プレには今からでも間に合うから、ぜひ作品を出してほしい」「学期が始まってしばらく経っているので、学費は1万〇千円引きで結構です」と告げました。

その女性の「入学申込書」をピックアップします。

◎入学のきっかけや書きたいテーマなど

【現在、正社員として働きながら自分のペースで執筆や勉強をしています。小説は誰の力も借りず自分の力で書けるようになりたいと思っていましたが、そうも言っていられないという心境になり貴校への入学を決めました。】

◎文校(募集)を何で知りましたか

【GoogleのAI検索に名前が挙げられており、それを通して知りました。】

・・・・・・・・・・・・・・・・

◆大阪文学学校に関心のある方、入学を検討されている方は、いつでも昼・夜間部のクラスゼミを見学できます。新入生(本科)クラスは、どの曜日のどの時間帯にやっているのか、文校HPのトップページでご確認ください。

メールでも電話でも、事務局までご連絡いただければ、見学予定の日に合評するクラス生作品をお届けします。

また、6月22日(日)に行われる通教部スクーリングも見学できます。スクーリングのテキストになる『通教部作品集』もお届けできます。

(小原)

公開講座/昼・小説(エッセイ)入門講座(第1回)のZoom配信のご案内

公開講座/昼・小説(エッセイ)入門講座のZoom配信を視聴するためのZoomのURLは、以下のとおりです。

※事前にZoom受講料をお支払いいただいた方のみ、視聴可能です。

5月31日(土)15:00~17:00

25年春期《公開講座》昼・小説(エッセイ)入門講座(第1回)

Zoomミーティングに参加する(ミーティング ID: 837 4720 1021 )

https://us02web.zoom.us/j/83747201021

上記リンクをクリックしたあと、メールでお知らせ済みのパスコードを入力すると、視聴することができます。

なお、講座資料のPDFファイルは、下記リンクからダウンロードできます。

テキスト「自分にしか書けない事を書く」25年版.pdf

閲覧パスワードは、Zoom視聴用のパスコードと同じです。

開始10分前から入室可能です。

Zoomのビデオレイアウト(画面表示)は「スピーカービュー(アクティブスピーカー)」でご覧ください。

当日の注意事項として以下の2点、ご協力をおねがいします。

1)講師から特に指示がない場合、視聴中はマイクをオフ(ミュート)にしておいてください。

2)視聴時の表示名は、文校に登録されているお名前、または視聴申込みの際のお名前にしておいてください。

* *

Zoom視聴方法(環境により表記、手順等が多少、異なる場合があります)

●パソコンの場合

1)ZoomのURLをクリックします

2)どちらかの方法で

a)Zoomアプリがインストールされている場合は、アプリが起動します

b)アプリがインストールされていない場合は、ダウンロード画面が表示されますが、「ブラウザから参加」をクリックすれば、インストールせずに参加することもできます

3)自分の表示名を入力して、「参加」をクリックします

4)次の画面で、パスコードを入力して、「ミーティングに参加する」をクリックします

5)ミーティング画面が開きますので、「コンピューターでオーディオに参加する」をクリックすると、入室できます

●スマホの場合

1)事前にZoomアプリ(Zoom Cloud Meetings)をインストールしておきます。iPhoneはAppStore、androidはGooglePlayで

2)ZoomのURLをタップすると、アプリが起動します

3)パスコードと自分の表示名を入力して、「OK」をタップすると、ミーティング画面が開きます

4)通知(アクセス)やカメラ、マイク等に関する確認メッセージが表示されたら、「許可」をタップします

5)オーディオ接続の画面で、「インターネットを使用した通話」「Wifiまたは携帯のデータ」「デバイスオーディオを介して通話」などをタップすると、入室できます

新入生「ハガキ1枚」課題、66名中34名から届いています。締切を1週間だけ延ばします【6/7まで】。未提出の方、急いでください◆作品発表・第4弾【通教・栗城陽子<79歳>/昼・渡邉久記<64歳>/昼・命音<17歳>】

今春の新入生66名のみなさんに、提出をもとめていた〈課題ハガキ〉は、今月末・31日(土)を締切日にしていました。今日現在、まだ34名の提出にとどまっています。

できるだけ、新入生全員に書いていただきたいですので、1週間だけ延ばして最終締切を6月7日(土)とします。まだの方、【できればメールで】お願いします。

提出作品は全て、お盆前に発行する予定の「文校ニュース」春期第3号に載せ、文校の多くの皆さんの眼に触れられるようにします。≪6/22通教部スクーリングのとき先行して、通教生の分だけプリント配布します。≫

課題のタイトル6つについては、5/2文校ブログを参照してください。

既着分の中から、とりわけ印象的な作品を紹介する《第4弾》として、栗城<くりき>陽子さん(通教部/79歳)、渡邉久記<ひさのり>さん(昼間部/64歳)、命音<みこと>さん(昼間部/17歳・高校生)3名の作品を取り上げます。

すでに文校ブログに載せた《第1弾》は通教・清野圭一さんと昼・東加奈子さんの作品(5/2文校ブログ)、《第2弾》は昼・信永真知子さんと通教・荒川光司の作品(5/10文校ブログ)、《第3弾》は昼・南田由芽さんと通教・松﨑貴子さんの作品(5/17文校ブログ)でした。 【小原】

☆ ☆

文学学校入学にあたって

栗城陽子(通・小説・塚田クラス/千葉県柏市)

20代の頃、熱海だか箱根だかの社員旅行を欠席して、太宰治の青い全集を持ち、上野から北へ向かう夜行列車にぶらり乗っていた。風来坊の気質がある。

そして社会に出て初めて就職した、気質に合わない大企業をさっさと辞めてしまう。人間関係はとてもよくて、2年ほどしかいない女子社員の送別会を盛大にしてくれた。

時は経って77才喜寿の祝だ!と旅に出た。福岡博多の旅だ。あの日の送別会の幹事役だった親切な先輩が博多に移住している、と聞いて連絡をしてみる。

お会いできた。聞くところによると私は退職理由を、文学の学校で学んでなにか書きたいのだといったとか、それでみんなで万年筆を送別品に選んだとか・・・・・・すっかり忘れて、長い長い年月がたってしまっていた。

帰ってからは律儀に文学学校を探すことにした。思い出したことがある。昭和40年代のこと、東京の東中野にあった日本文学学校というところに夜少しの間通ったことがあった。学生運動はなやかなりし頃で勉強もせず落ちつかない日々だった。

ある日こんなことを小耳にはさんだ。「大阪に同じような文学学校があって、そこはここより書くためには良いところらしい」と。

昨年、東京新聞の小さな記事に、なつかしの大阪文学学校を見つけた。

60年ぶりの邂逅であった。

☆ ☆

私の歩んできた道

渡邉久記(昼・エッセイ/ノンフィクション・谷クラス/吹田市)

子どもの頃は、ニュータウン子で、緑が多くてきれいに整備された街で暮らしていた。

鼓笛隊でトランペットを吹いて、クラスでは合唱、放課後はバイオリンと音楽少年だった。お受験で勉強だけが残ったのに、甲陽学院に落ちた。理科で凹レンズの問題が解けなかったのを今でも覚えている。

大学では司法試験を目指したが残念ながら届かなかった。大阪が好きだったので、大阪市役所で働くことにした。市民のために地道に仕事をして定年を迎えるはずだったのに、橋下市長とか、大阪都構想とかが登場して、激動の時代を迎えた。

仕事もニュータウンみたいに整った道を歩むはずだったのに、実は崖っぷちだらけで、こんなはずじゃなかったということが沢山あった。自分の力だけでは乗り越えられないときは仏さまを祈って暮らした。おかげ様で、公務員人生の経験値はすごく上がったと思う。

4月に公務員を卒業してフリーになった。相変わらず、老後も整った道を歩みたいと思っている。けれど、道草もしてみたいなあと思って、大阪文学学校に入れて頂いた。

☆ ☆

私の歩んできた道

命音(昼・小説・大西クラス/京都市)

僕のお城は壊れて、ただの砂になった。その由。

創作には、思想が現れる。砂や石には、記憶が込められていると思う。小説を書いていると、自然と鏡みたいに自分を見る。

譲れない夢に行き着くまで、僕は何度も悩んだ。何を始めるにしても不安になる。

僕の場合、学校での出来事が僕のアトリエだった。

踊り場で腰をかけ笑う好きな人に話しかけること、バスの帰り道、無言の中で友達に遊びを誘うこと、それらは、意識するほど難しく感じた。

でも、同じくらい人が大好きだ。

僕はあの時不安と怒りを感じていた。不安は、他人のために自分を繕い続けた自分への不信感。怒りは、したい、したくないが言いだせない。自分の抑圧への怒り。

僕はその時、嫌われたくないと思っていた。その思いが、偏って歪んだお城を作りあげた。

自分の心の虐待を見て見ぬ振りする。すると気づく。何かが少しずつ、消えて見えなくなってしまうことに。

怒る時、怒る理由がわからなくなる。

大切な時、本当の気持ちが空虚に感じる。

それはとても、とてつもなく、寂しいことだと感じた。僕は僕の本当の気持ちを探すために小説を書く。

仮想のキャラクターに縋るように、現実ではできないあんなことを書く毎日。でもいつかそれが、現実になるように。なると信じて。

今度作るお城に、自虐の念は埋めない。

だから僕は、またお城を作り始める。