☆新刊紹介★田原範子さん(文校修了生/大学教員)『アルバート湖岸の生活誌――ウガンダ共和国北西部のアジール』(風響社/300頁/4,000円+税)

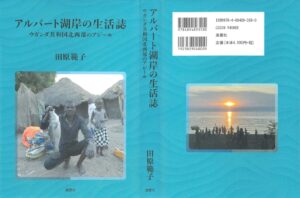

≪カバー写真(いずれも田原さんの撮影)≫

[表]ナイルパーチを掲げる漁師アドゥバ

[裏]対岸のコンゴ民主共和国ブルーマウンテンに沈む夕陽

田原範子(たはら・のりこ)さんは現在、四天王寺大学人文社会学部教授。大阪文学学校には、2013年4月から23年9月まで夜間部や昼間部に在籍されています。アフリカへフィールドワークへ行く期間は、たびたび休学でした。

・・・・・・・・・・

田原さんの担当チューターだったことのある平野千景さんが、『樹林』25年1月号に『アルバート湖岸の生活誌』について長めの“書評”を寄せています。そこから、冒頭部分をいくらか抜粋させていただくと――――

【この本は、アルバート湖岸での長年にわたるフィールドワークで得た知見と考察の集大成であり、さまざまな事柄が詰まっている。社会科学系の学術書として出版されたため研究データの表やグラフが多く、物語のようにすいすいと読み進められる類の本ではない。けれども読み通してみると、いかに自分が安穏とした日常にどっぷり浸っているかが思い知らされ、簡単には言葉にできない何かがずしりと残った。研究者しか興味が引かれないような、生活とは無縁な堅苦しい内容では決してなく、その調査の背後からは、生活の糧を求めて移動を続ける、多様な民族の人びとの逞しさ、生き生きとしたコミュニティの姿、そして個としての男女の暮らしが想像できる。

著者の田原範子さんは、2010年代に大阪文学学校に在籍され、ご自身の体験を基にしたエッセイや小説を書いてこられた。なかには幻想的な作風の作品もある(多くは、筆者が属している同人誌『てくる』で発表)。】

(小原)

82歳の誕生日を機に自分史を出版! 小林宏子さん(文校通教部休学中/札幌市)『野心――野に放された自由な心』◎『文芸思潮』エッセイ賞に入選した3年間の3作も収録。

札幌市の小林宏子さんは、23年春期に大阪文学学校通教部へ入学し、この10月からは休学中。通教部スクーリングに2回ほど来阪されています。

小林さんの自分史『野心――野に放された自由な心』(札幌市・中西出版/114頁/1,400円+税)の“帯”では、【バブル全盛の80年代には、ススキノのエンペラーで副支配人をされていたこともあり、多彩な経験を活かして何の衒いもなく書かれたエッセイ風自伝】とうたわれています。

全21編の中に、季刊文芸誌『文芸思潮』のエッセイ賞に入選した3編も収められています。それらは、今年度(24年)・優秀賞受賞「ひとつの約束」、昨年度(23年)・佳作受賞「コスミック・キャンディズ――宇宙の花たち――」、一昨年度(22年)・奨励賞受賞「都忘れ」の3編です。

(小原)

11/27神戸新聞・文化面“同人誌”欄において、田中一葉(文校修了生)、田中さるまる(研究科休学中)、三上弥栄(修了生)が所属同人誌で発表した小説が取り上げられる。

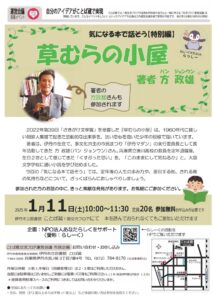

方政雄さん(大阪文学学校修了生)が1月11日(土)、伊丹市立図書館企画「気になる本で話そう(特別編)」において、自著『草むらの小屋』<新幹社>について語る。

方政雄(パン・ジョンウン)さんが参加する「気になる本で話そう(特別編)」は――――

2025年1月11日(土)10時~11時半 定員20名 参加無料(申込みが必要です)

伊丹市立図書館・ことば蔵 1階交流フロアにて(本を読んでいなくても参加できます)

◎兵庫県伊丹市の方政雄さんは、2015年4月に大阪文学学校昼間部に入学し、休学を挟みながら24年3月まで9年間在籍されていました。在籍中および卒業後に、さまざまな文学賞を受賞されています。

(小原)

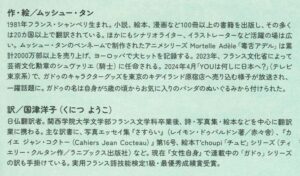

☆新刊紹介★4コママンガ『パンダのガドゥ』(作・絵:ムッシュー・タン/訳:国津洋子)〔講談社/1,800円+税〕◎日仏翻訳者の国津さんは、2018年4月に文校夜間部入学で現在休学中。

大阪府の国津洋子(くにつ・ようこ)さんは、夜間部/詩・エッセイ/高田クラス(火曜)に2018年4月から5年間在籍し、現在休学中。

『女性自身』(光文社女性週刊誌)で現在連載中の「ガドゥ」シリーズを訳している。

≪講談社BOOK倶楽部のサイト≫

https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000405640