【12/1<月>】第3回・学生委員会に9名出席。教室5名、Zoom4名★『樹林』在特・26年5月号に向けて――1/17締切で選考委員と作品を募る/文学集会«詩のボクシング» の審査員は、平居、高田両チューターに在校生の仲谷さん

12月1日の学生委員会で話し合ったこと――――

◎『樹林』在特・26年5月号の選考委員と作品の応募締切は1月17日(土)。昼・夜間部の各クラスや、12/14通教部スクーリングで、働きかけよう。

◎11/2文学散歩を特集した「学生新聞・コスモス」346号に引き続き、年明けには12/21“文学集会”を特集した「コスモス」を出せるように頑張ろう。文学集会当日の会場で、ニシオアイ・新聞部キャップ(昼・名倉C)を中心に、参加者にインタビューを敢行し、紙面に活かすことに。

◎クラス模擬店は9店舗に達した。加えて、学生委員会によるサーバーを使用した生ビール販売。前売りチケットの販売に励もう。

◎12/14通教部スクーリングの交流会におじゃまし、“文学集会”のチケットを通教生にも買ってもらおう。

・・・・・・・・・・・・・・・

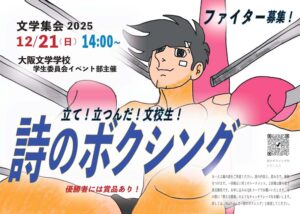

◆学生委員会・イベント部の主催する“12/21文学集会 2025”の第1部の目玉【詩のボクシング】<午後2時~3時30分>の出場者を大募集しています。

◎自作詩の朗読+パフォーマンスで評価し、勝敗を決めます。テーマ自由の自作詩を2編準備してください。予選用[1対1対戦]と決勝用[得点勝負]です。

◎【詩のボクシング】の審査員は、平居謙・通教部チューター、高田文月・夜間部チューター、仲谷奈津子さん(夜・松本クラス生)の3名に引き受けていただきました。

◆“文学集会”第2部の模擬店タイム<午後4時~6時30分>では、各クラスおよび学生委員会からそれぞれ趣向をこらしたお店が出されます。生ビールを商う学生委員会のほかに、昼・近藤C、夜・松本C、昼・名倉C、昼・大西C、夜・谷口C、夜・高田C、昼・島田C、夜・西井C、昼・谷Cの9店舗が名乗りを上げています。

◎“文学集会”・模擬店の前売りチケット(金券)一綴り1,100円分を1,000円で販売しています。当日チケット(金券)より、100円お得です。前売りチケットは昼・夜間部各クラスのチューターにあずかっていただいています。クラスの学生委員を通じても購入できます。

なお、文学集会に来れない人でも、学生委員会へのカンパとしてチケットを買ってくれたらうれしいです。

◆模擬店タイム中に、今年から新たに【楽器演奏などのライブパフォーマンス】のコーナーを設けることになりました。出演者を大募集中! あなたの文学以外の一芸をみせてください。個人、グループとも5分間以内に収めてください。

【以上、矢神紅葉・学生委員長<夜・平野C>から聞き、事務局の小原がまとめました】

岡山県の84歳女性(文校通教部・小説クラス3年)が、11/20山陽新聞に載っていた“朝井まかてさん新著『どら蔵』”の記事を封書で届けてくれました★朝井さんは12/14通教部スクーリングで講義し、著書の販売・サイン会も予定

岡山県の84歳女性が、11/20山陽新聞に載っていた朝井まかてさん(文校出身の直木賞作家)の記事を切り抜いて送ってくれました。

添えられえていた手書きのお手紙は、次のようにしたためられていました。《一部抜粋》

【地方新聞ですが、「朝井まかて」さんの記事が大きく出ていましたので送らせていただきました。確か、十二月の通教部スクーリングにはお話し下さるとか。身近な方と感じられて・・・。】

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

朝井まかてさんは、『どら蔵』(講談社/2,250円+税)に続いて、『グロリアソサエテ』(KADOKAWA/2,100円+税)を12月12日に書店発売の予定です。文校事務局では、KADOKAWAから直接取り寄せることになっています。

12/14(日)通教部スクーリングでは、そのとき最新刊となる『グロリアソサエテ』について語っていただきます。12時35分から40分間。講義の前の12時からと講義の後の1時30分から、『どら蔵』と『グロリアソサエテ』の販売・サイン会をおこないます。

●朝井さんは、春と秋の文校・入学開講式にはいつも駆けつけてくれていますが、通教部スクーリングは初登場です。

ぜひ、楽しみにしておいてください。

(小原)

【11/29<土>】19年間在籍し文校生のまま、ガンで永眠された山田吉郎さん(オレンジ山田/山岡優作)の「お別れの会」に、文校修了生やチューターなど41名集う。世話役は、修了生・新谷翔さんと文校系同人誌『茶話歴談』。

【立って“お別れの言葉”を述べているのは尼子一昭・元文校チューター。山田吉郎さんは、尼子Cに4年間在籍していた】

夏でも冬でもいつでもオレンジのパーカーを着ていたので、“オレンジさん”と慕われていた本名・山田吉郎さんが77歳亡くなられて半年余り。11月29日(土)午後6時から、文校近くの中華料理店で“オレンジさんとお別れの会”が催されました。

新谷さんや『茶話歴談』同人が頑張ったからだと思いますが、41名もの列席がありました。ご遺族の由美子夫人と名古屋在住・39歳の長男のほかは全員、文校関係者。現役チューターは津木林さんと谷さん、前チューターでは尼子、青木、真弓さん。修了生は、秋田県大館の菅原さん(盛岡と仙台でバスを乗り継ぎ、大阪まで18時間・1万7千円)、埼玉の高橋さん、東京の梅田さん、岡山の横田さんなども遠方から駆けつけていました。オレンジさんは長く学生委員会のメンバーだったので、委員会経験者の姿も多数見受けられました。また、直木賞候補4度の木下昌輝さんも、場所を替えた2次会まで付き合ってくれました。

久しぶりに、いろんな人と話ができ酒もすすんで楽しい会になりました。僕が名付けたらしいオレンジさんのおかげです。

オレンジさんが亡くなったという知らせが飛び込んだとき、彼の「学籍簿」(年毎の在籍クラス、学費の納入状況などを記載)に当たってみました。まことに意外でびっくりしたことには、毎年毎年、春先に1年分を一括で納入していたのです。休学期間は皆無なので、19年間で総額170万円ほどにのぼっているのではないでしょうか。いつも1年一括という方は、長期在籍者になるほどいないような気がします。いつ文校をやめることになるかもしれないので、だんだん半年払いになっていきます。

「死ぬまで文校にいるつもりだ」とは、長期在籍者からよく掛けられる言葉です。オレンジさんは、ほんとうにそうなってしまいました。ちょっと複雑な気持ちを抱いたままでいます。

19年間、文校在籍というのは最長記録ではありません。岡山市の方で、保育園の園長さんをつとめあげた女性が通教部に連続25年間在籍していたことがあります。有道さんという名前でした。最後の頃には、『樹林』通教号に自分の作品が載ったとき、関西に住んでいる20代のお孫さんを代理出席させていました。

中華料理店の丸いテーブルで、由美子夫人と隣り合わせでした。コロナのために面会は肉親のみに限られていたこと(よって、文校にも入院先は教えられなかった)、文校の文学集会には2度連れられて来ていること、空手は大学時代からやっていたこと、一人息子の名前は山岡鉄舟からとったこと、などをお聞きしました。

お墓は、文校から歩いていける真田山小学校のそばの「伝長寺」にあるそうです。オレンジさん、安らかにお眠りください。

·

(小原)

本日公開!「詩時評(第44回)」(松本衆司執筆) ◆「詩同人誌評(第15回)」(中塚鞠子執筆)、「小説同人誌評(第46回)」(細見和之執筆)も公開中!

本日、「詩時評(第44回)」(松本衆司執筆)を公開しました。

『樹林』本誌上で2019年5月号(通巻652号)まで連載されていた「小説同人誌評」(細見和之執筆)と「詩時評〈詩集評〉」(松本衆司執筆)はその後、当HPのトップページ上に公開の場を移しました。

21年3月からは、あらたに「詩同人誌評」(中塚鞠子執筆)もくわわりました。

それぞれ原則、年4回執筆で、「小説同人誌評」は通算で46回目、「詩時評」は44回目、「詩同人誌評」は15回目になります。

公開済みの小説同人誌評、詩時評、詩同人誌評の一覧はこちら。